山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年8月 トピックス】

岡山支部 岡山Bさんからの投稿

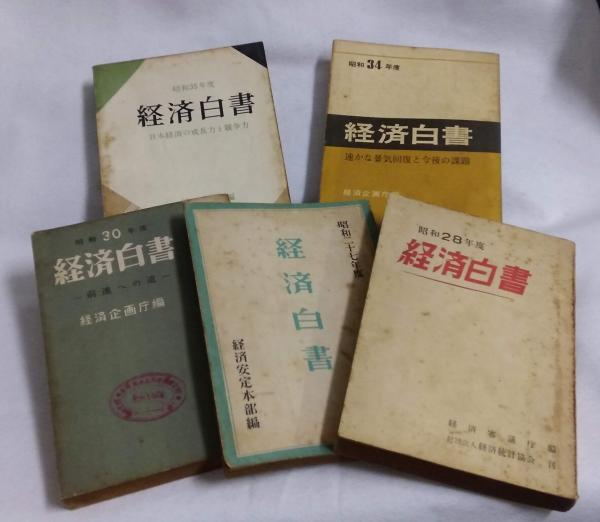

◆経済学徒にとって今も昔も変わらない重要白書は「経済白書」であろう。

ちょうど夏休みの間に発刊されることが多い。政府刊行物として、書籍に纏まった形での提供。そして今では担当官庁の所管のホームページを覗くと、「白書類」と言ったフォルダーが準備されていて、自由に閲覧することが出来る。(今はなんと無料で「白書」にアクセスできる!)

40年位前は、政府刊行物とは別に、少し時期をずらして、毎日新聞社から「エコノミスト 経済白書特集号(**年度版)」、また、週刊東洋経済からは「解説経済白書(**年度版)と二社からその特集号が発刊されていた。

◆大学正面門前にあった文栄堂で、あるいは道場門前の文栄堂本店で、先ずは立ち読み、その年の経済白書に関し、経済学者、エコノミスト、官界エコノミストの解説者の顔ぶれ、解説、そして、力点を置いている論点を概略掴み、どちらの特集号を買うかを決めていた。また、キーワードになる用語を整理している項目も大切な項目である。(経済学を学ぶ者にとって、テクニカルタームと言われるその世界独特で、かつきっちり覚えておいたほうが良い語彙)

勿論、その両者は政府刊行物よりは安価で、そして微妙な価格差もあったと記憶している。貧乏学生でも、その価格差が購入選択の基準ではなかった。

(互いに1000円未満の特集号)

◆当時は本屋で紙袋に入れてもらった白書、自転車で下宿先に帰宅、開封。

各章、各節に題目として散りばめられているキーワードは何か?少しワクワク感があった。その副題にも…今も変わらないが、当時も経済学の教科書をしっかり読むとか、経済の古典を読むほどの学生ではなかった。実態の経済はどのように動いているのか、どのような観点が重要視されているのかには強い興味があった記憶がある。

読み始めたのは、恐らく専門に進級して、学部の二年生の頃からだろう。

◆社会人になっても、経理や管理部門と担当していた頃は特集号を読んでいた。転勤に伴う何回かの転居のうち、かつての特集号は殆どの手元からは散逸してしまった。

きっとその中には線引きが施されていたり、赤鉛筆で落書きに近い内容も残っていたかもしれない。若い頃の思索の足取りが辿れるとしたら、何と貴重なものを失ってしまったか・・・

(岡山B)