山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年10月 トピックス】

岡山支部 岡山Bさんからの投稿

◆①地方工場におけるワープロ黎明期

今でこそ当たり前になっている、文字入力による文書作成・・・40年数年前は違っていた。

各人各様の筆記用具により、そしてその個人が持つ達筆さにより、 ”筆が立つ”、”書をよくする人”の文字ならまだしも、悪筆に悩まされることもまれではなかった。

そんな世界を一変させたのが、ワープロであろう。

(これを実感しておられるのは、卒業認定の為、卒論提出を必須とされていた大学の先生がた、その苦労には同情の極みである)

そもそも日本で最初のワープロと言われるものは1978年に発売された東芝の「JW-10」と言われている。

その前には、人文学部の英語専攻の学生さんは、英文のタイプライターを華麗に打ちこなし、卒論を作成していたのを知っていた。

また、企業の重要な文書、特に人事異動の辞令など、役員秘書が一文字一文字文字盤から拾い、文字組をして印刷をしていたのを思い出す。

◆80年代後半には本社、支所段階ではパソコンのパッケージソフトで計算表を作るものや文書作成をするものが出始めてはいた。しかし、これは大変高価なもの、地方の工場などに配布されるものではなかった。

地方の工場に赴任した時に出会ったのが、何世代かは経っていたであろうが、片袖机サイズの東芝のワープロだった。兎に角デカい!

本社で使っていたもののお下がりである。如何にも目に悪そうな緑の画面全体の中により照度の高い光が文字を浮き上がらせていた。先の悪筆等々からの解放だとすると、正式な文書は先ずこの片袖サイズのワープロで仕上げをすることとなる。

一方、ひらがな入力で一発変換出来る文字が少ない、つまりある分野の文書を作ろうとすると単語作成のために、一文字一文字の漢字を選択し、それをつなぎ合わせて”単語”つくりをしていた。つまり、初めの頃は膨大なエネルギーを費やして、正式な文書が作成されていた。

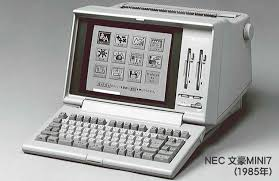

地方工場の総務課には実務に長けた若い女性がいた。その人が使用していたワープロはパーソナル仕様の”文豪”というワープロだった。上司や会社の文書は、先ず最初の関所(最初の文字起こし)は彼女となった。

一緒に仕事をすることになった自分も彼女との連携を取らない限り、一から同じ文書の作成が必要となる。こんな無駄はない!

そこで人生初のワープロは彼女に惹かれて「文豪」参りとなった。(丑にひかれて善光寺参りのよう)

文書のレイアウトも大まかにとらえることの出来る優れモノだ。また、文字変換も当初より変換辞書が鍛えられていたので従来のように単語作りは少なくなっていた。そして、同僚の文書の同期化、修正の共有化もフロッピーディスク(FPD)と言う媒体をもってやっていた。

その昔ではあるが、きっと工場内の総務関係(事務文書)はこの二つのパーソナルのワープロ「文豪」によって、以前に比べて極めて高い生産性を確保することとなったのであろう。(それまでの生産性が低すぎるという事もある)

そんなワープロにも事務機器としても、またパーソナル機器としてもそんなに遠くない時に”終焉の幕”が用意されていた。

◆②将来を予測することが難しい!

世の中で如何に将来を予測することが難しいかという事を如実に語る”DIME”と言う雑誌の紙面企画がある。

当時主流にあったワープロメーカーの回答、見解を掲載してみよう。

➡

37年前のDIMEの人気企画・・・企業に質問し、その回答をそのまま紙面に掲載する

「業界公開質問状」というコーナー

「ワープロは、いずれなくなるのですか?」という問いに対する各社の回答、衝撃的!(平成元年10月19日号)。

メーカー名(()はその商品名)

NEC(文豪)「ワープロは文書を書く機械として特化されていますから、その必要性はなくならないんじゃないかな」

キヤノン(キャノンワード)「ワープロがパソコンに取り込まれることはないでしょう」

シャープ(書院)「人間の扱う道具は使いやすいことがいちばんだと思いますから、

ワープロは文書専用機として残るでしょう」

東芝(Rupo)「そんなこと誰が言っているのですか。パソコンとワープロはこれからますます共存共栄していきますよ。今はワープロとパソコンの台数がほぼ同数ですが、将来的には、ワープロ10に対してパソコン1ぐらいの割合になると思います」

富士通(OASYS)「たとえば車の会社を考えてみてください。セダンをワープロとすれば、パソコンはトラックに相当します」

松下電器「5年前、パソコンの普及台数は100万台、今は120万台と伸びはゆるやかです。一方、ワープロは30万台が280万台にまで伸びています。この数字を見ただけでも、パソコン社会よりワープロ社会到来の方が早いと考える材料になります」

この回答、見解を一読すると、ちょっと商品名を懐かしんでいる暇はない。7年が一年になるという”ドッグ・イヤー”でも、18年が一年になるという”マウス・イヤー”でもない。いま、職場にワープロはあるか?自宅にワープロはあるか?

平成、令和という時代は各家電メーカーのその商品群を荒波の中で厳しく淘汰していった。

(岡山B)