山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部

【9月 トピックス】

◆日本人は独創的か

これまでの発明品の中で、画期的といわれている自動車、テレビ、冷蔵庫、インターネット、パソコン、GPS。

一般的にオリジナルな着想は外国製であり、日本人は製品の改革・改良が得意であるという説明もなされる。

独創的な発明した者は最初から独創的だったのか。

そうではない。

最初は模倣だ。

赤ちゃんが母親の真似から始めるように。洋の東西を問わず、ジャンルを問わず、最初は模倣だ。

音楽の分野で独創的な活動をしたビートルズも、最初はチャック・ベリーやプレスリーの物まねだったという。

どこまでが模倣で、どこからが独創か。

◆偉人の名言

独創力について述べたヴォルテールの言葉がある。

「独創力とは思慮深い模倣以外の何物でもない」

ヴォルテールに限らず独創力と模倣について、先人たちは明言を残しており、その言わんとするところはよく似ている。

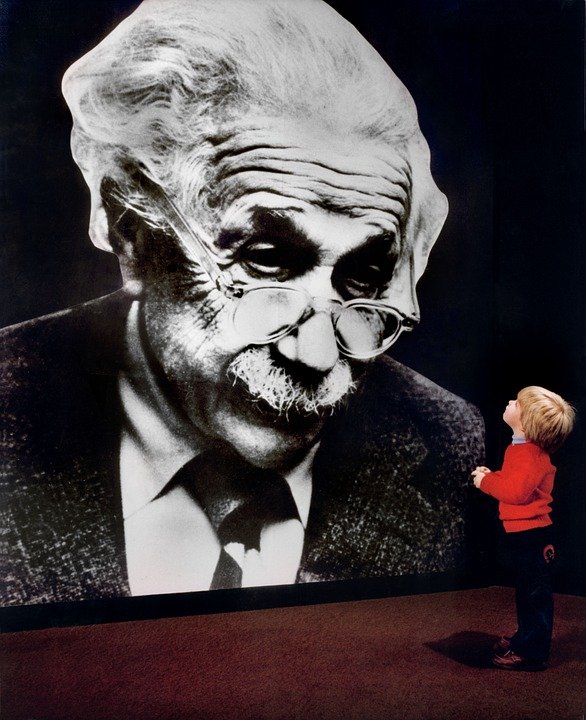

※アインシュタイン

「独創性の秘訣は、自分がどこからそのアイデアを思いついたかを隠しておくこと」

※ジョン・スタインベック

「模倣を通してのみ、独創性へと発展できる」

※スティーブ・ジョブズ

「【凡人は模倣し、天才は盗む】とピカソは言った。だから、すごいと思った様々なアイデアをいつも盗んできた」。

詩人も同様だ。

※T.S.エリオット

「未熟な詩人は模倣し、成熟した詩人は盗む」

また古代の哲学者からしていち早くこのことに気付いている。

※プラトン

「我々の言うこともすべて、模倣であり表象に過ぎないものだ」

◆独創性の父と母

偉大な発明も無から生じることはない。先人の模倣、同業者の模倣があってこそ生まれるようだ。

模倣とは抵抗のある言葉だが、「学び」と同義語だ。

先人に学び、属性の異なる同世代の仲間から学ぶこと。

「学び」のないところに偉大な発明や発見はない。

独創の母なる大地が「模倣」すなわち「学び」といえる。

しかし、学びは独創力の必要条件ではあるが十分条件ではない。

学びを独創力に高めるには別の力が要る。

独創力の「父」の存在だ。

それでは独創の「父」とは何か。

自分の理想形にまで作り上げないと気が済まない頑固なまでのこだわり、我ここに在りという高い自尊心、そして何としてでもやり遂げるという執念ではないか。

◆世界は日本を「創造的」と評価

世界主要先進国のZ世代を対象にした2017年のアンケート調査がある。もっとも独創的な国は何と日本がトップ(36%)。

次に米国(26%)、英・独・仏は10%程度となっている。

ウォークマン、ゲーム機、カラオケなどがあるからか。

ただ、Z世代の独創性に関する意識はこの結果と真逆で、「自分のことを創造的と思うか」との問いに、欧米諸国では40%前後が独創的であると答えたのに対し、日本の若者はわずか8%であった。

これには協調を重んじるがあまり個性発掘におろそかだった教育や企業文化の在り方も関係しているのだろう。

(学23期kz)

山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部

★SNSに登録していただき、フォローをお願い致します。