山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年4月 トピックス】

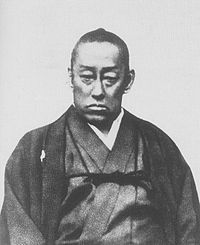

◆明倫館の拡充 第13代・毛利敬親(たかちか、1837~1869年)

敬親は天保8(1837)年に第13代藩主に就任するが、天保4年の大飢饉のダメージは就任した年にピークとなったようで、同じ天保8年の2月に大塩平八郎の乱が起き、3月に三田尻でも一揆が起きている。

また、ペリーが来航するのは少し後のことであるが、この時には異国船が日本の近海に姿を見せており、海防への対策も急がれていた。

この時の財政状況をみると、歳入が3千貫、他方負債は8万5千貫であった。逆説的な話であるが、こうしたなか、敬親公は嘉永2年(1849)に明倫館の拡充に向かう。

敬親は財政緊縮の際も明倫館の経費は節減しなかった。

こうした事態だったからこそ、文教重視・人材輩出強化策へ向かった。

これは敬親の判断だ。

敷地を約17倍に拡張、教員は5倍、入学生は十数人から大幅に増え、幕末には千人の規模になったとされる。

教える科目は文科系の漢学・筆道・礼式、理科系では医学・天文学・地理・算術、芸術系の音楽、兵学系では、弓・馬・剣・槍・騎射・水泳と、総合学園の様相を呈した。

特に洋楽による科学的・合理的思考の要請を進め、藩士の世界観を拡げることに配意した。

就学期間は3年であり、こうした修業の場は後々人材抜擢の母体となる。

敬親は文教の発展拡充策の浸透の観察に熱心で、参勤交代で萩に帰る途中、必ず明倫館に寄り、生徒の学ぶ様子を視察し、生徒の発表を聞いたという。

また、世子・元徳を明倫館の一隅に住まわせた。

教育が大事だったとはいえ、教育は懐妊期間が長い。

多くの借財を抱えた中で、よく思い切って文教の拡充に向かったものだ。

◆勉強熱心な鳳陽翁

上田鳳陽は山口講堂開設後、経営を門人に任せ、(47歳の時に)明倫館に再入学し、館内に秘蔵され、大黒屋が集めていた国学関係の書籍(大黒屋本)の研究を1年間行った。

大黒屋本:

国学者・契沖の門下で、長州藩御用達であった京都の町人・大黒屋今井似閑が享保 年間に契沖の遺著及び、自らが長年集めていた国学関係の典籍を京都の上賀茂神 社の神庫に奉納しておいたものを、明倫館創立の際に伝写したもの。現在は山口県立 山口図書館に保存されている。

明倫館での研究を1年程行った後、鳳陽は再び山口に戻り、講堂の経営に生涯を捧げた。

天保5(1834)年には、藩主敬親より自筆の聖号を下賜されるとともに、その表装用として紋章入りの茶地金襴織の布を与えられた。翌年、これを使用した表装を山口講堂に納め、 志ある人々に礼拝を許した。

また、鳳陽翁は儒学だけではなく国学にも精通し、故事にも詳しかったため、山口代官から委嘱され、「風土注進案」の編纂にもかかわった。「風土注進案」は、敬親の命により、防長両国の各 村落について故事来歴や地理など数十項にわたる項目を調査し、 それをとりまとめ、町村から注進する形式で、一町村ごとに一冊 に編纂した文書である。鳳陽が編纂にあたった「山口宰判風土 注進案」は、数ある風土注進案の中でもその精細さから高く評価されている。

つづく

(学23期kz)

毛利敬親