山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年4月 トピックス】

◆防長教育会

厳しい中学校経営を支援するため明治17(1884)年設立。

先に述べた学校経営の窮状は長州藩最後の藩主毛利元徳公の耳に入っていたようで、元徳は外相などを歴任した井上馨に帰郷した際、県内の学業事情を視察・報告してほしいと依頼。

井上馨が、特に県内の中学校経営の窮状を元徳公に報告すると、「故国山口県の学事をこのように放置するのは忍びない」として元徳公が10万円を寄付。これに政官界、実業界、県内の有志が賛同、防長教育会が発足した。

防長教育会は5中学の整備事業に着手する。

これには窮乏士族を救済する意味もあったとされる。

さらには明治19(1886)年、県立から官立山口高等中学に移行した学校運営費を全額負担した。

また育英事業も行われている。

明治19(1886)年には1府県1中学校とし、全国を5学区に分け、高等中学を1学区に1校設置することとされた。

(ナンバースクール)

山口は近畿・中四国と共に第3学区の京都に属した。

しかし、ここで山口は特例で「官立山口高等中学」の設置に向かう。

防長育英会が学校運営に充てる多額の寄付を毎年行うことを決めたのだ。

◆このように、山口では鹿児島・島津家と共に、毛利家が多額に寄付をしたことでナンバースクールではない特例的な高等中学校となった。

明治27(1894)年には「官立山口高等中学」が「官立山口高等学校」(旧旧山高)に名称替えとなる。

このように毛利家は節目、節目で、長州・山口の文教に密接にかかわっている。

(学23期kz)

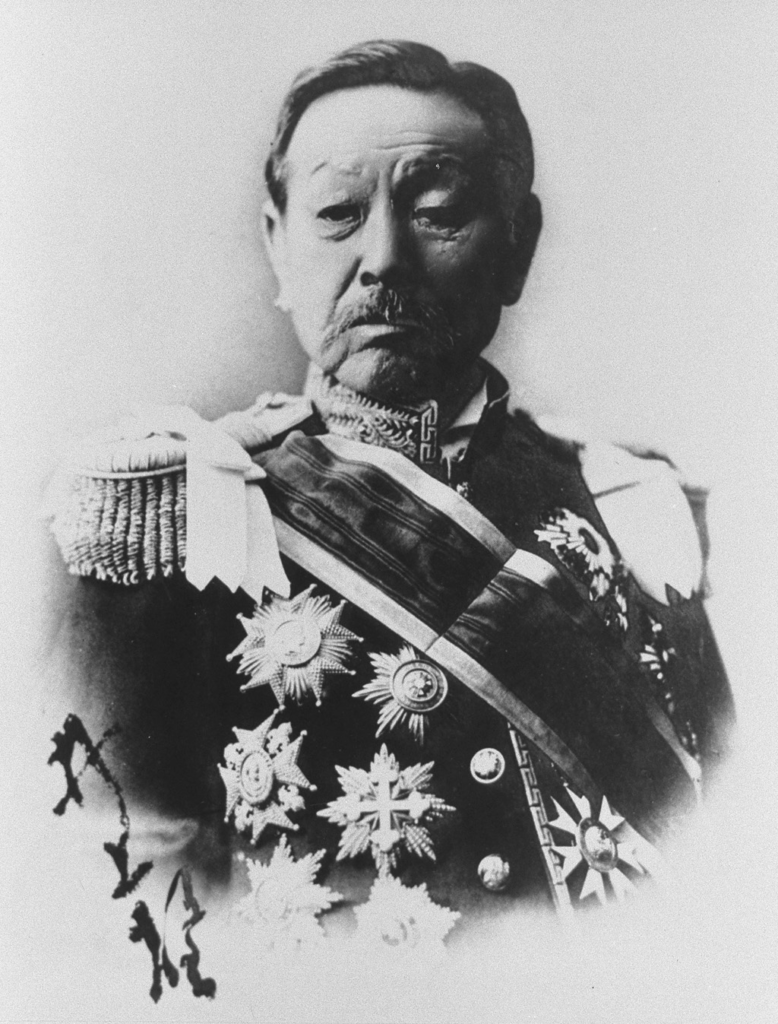

毛利元徳公

井上馨侯爵