山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年5月 トピックス】

◆我が国にいたウェーバーの先達

宗教倫理と資本主義の精神を説いたマックス・ウェ-バー。

利潤を積極的に肯定しなかったキリスト教。

キリスト教でもカソリックに比べ、戒律の厳しいプロテスタントの倫理によって資本主義の精神が芽生えたとする。

隣人が真に必要とするものを作り、そこで得た儲け(利潤)は貪欲の罪であるどころか、「隣人愛の実践であり、自らの救済」につながると説く。利潤の追求はむしろ倫理的な義務であると。

考え方の大転換だ。

◆石田梅岩

ウェーバー(1864~1920)よりもはるか以前に、この課題について考察した日本人がいる。

石田梅岩(1685~1744)、その人だ。

ウェーバーに先立つこと200年。

石田梅岩は根っからの商人であり、丁稚、番頭の方向を終え、45歳にして自宅に講席を設けた遅咲きの商人思想家だ。

梅岩の時代、都市部では経済的には確固たる地位を築いた商人もいた。しかし、世は士農工商の時代。儒教思想が浸透していた世の中。

農業が社会の基盤とみなされていたのに対し、商人の得る利益は、生産することなく、商品を右から左に流すことで得たものとして、社会からは、正当に評価されていなかった。

そこで梅岩が出てくる。

「商人の道と雖も、何ぞ士農工の道に替ること有らんや」と。

正当な利益は得るのが当然で、それが商人を救う。

梅岩は商業の正当性を主張し、商人にプライドを持たせ、「商い」を「商人道」にまで押し上げた。

ただし、梅岩が言う正当な利益とは商人道(正直、勤勉、倹約)に沿って得た利益であり、そうでないと長続きしないと唱えた。

利益追求のみを求めることを自制し、買い手に奉仕することを忘れるべからずと。ここに倫理、道徳が入り込む。

資本主義ではなく、「近代」資本主義のはじまりだ。

そうした経済と道徳との両立は渋沢栄一(論語と算盤)、松下幸之助(社会貢献が使命、その報酬が利益)、稲盛経営につながっていく。

また、海外の有識者も、「こうした梅岩に代表される倫理観があったからこそ、非西欧社会にあって日本のみが近代化に成功した」(ハーバード大・ベラー教授、社会学)としている。

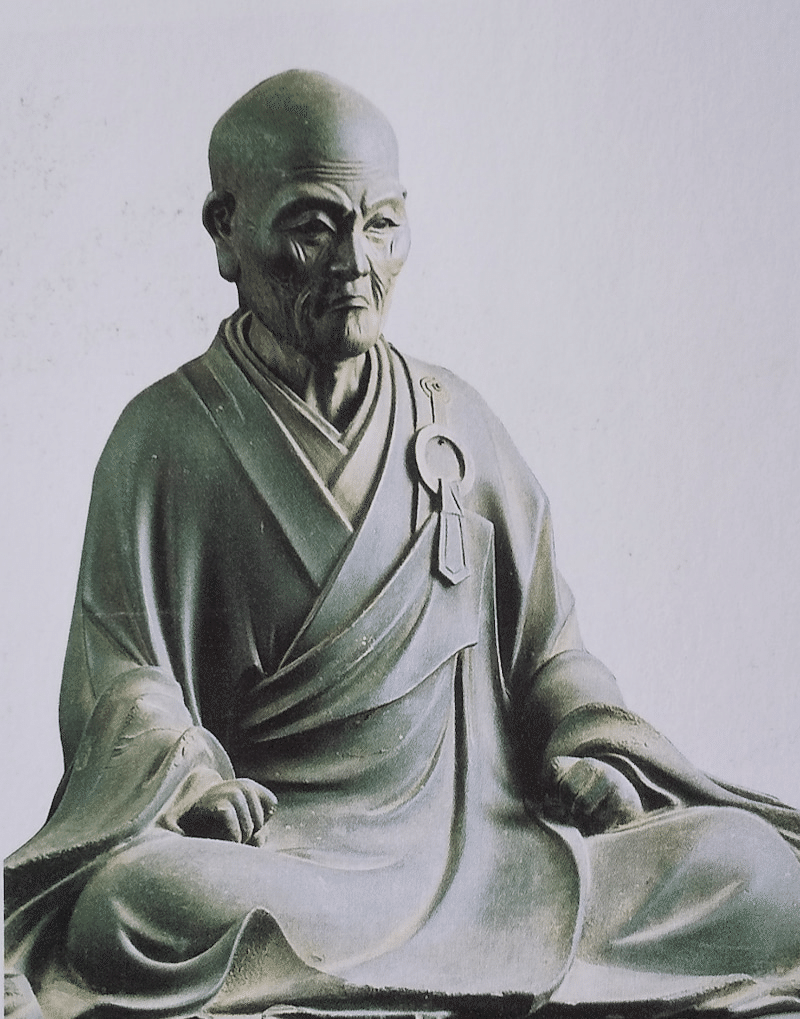

◆鈴木正三(1579~1655)

石田梅岩の前に、さらに鈴木正三(しょうさん)がいた。

ウェーバーに先立つこと300年。

江戸時代初期の僧侶だ。

正三は42歳で出家した僧である。

鈴木正三は商行為から生まれた利益を肯定・正当化すすることを強調する前に、士農工商のヒエラルヒーを是認し、家業それぞれの行為に精励することが「仏の道に沿う」とし、この行為から生じた利益・余剰を肯定的に捉えた。

◆痛快なのは、鎌倉時代から禅宗は武士の宗教、日蓮宗は町人の宗教、真宗は農民の宗教という一種の通念があったが、正三はこれらを「四民の日用」の基本とし、一切の宗教思想は人間が仏性=人間性の通り生きることと取りまとめた。

(学23期kz)