山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年8月 トピックス】

岡山支部 岡山Bさんからの投稿

◆そもそも白書とは何か?

改めて確認すると意外なことを知った。

英国議会では内閣が議会に提出する公式報告書を「white paper」白い表紙を使用していたから「白書」、それを真似た日本の「白書」も次のものから始まる。

(現在使われている英国で使われている「white paper」は政策建白書的な意味があるという)

通称官庁発刊の「白書類」は白書、白書と言われているから、白だと決めつけてはいけない。外務省が発行するもの「外交青書(白書)」となっている。

これは、英国での外交官の報告を「blue book」と呼んでいた流れを汲み、青い表紙である。

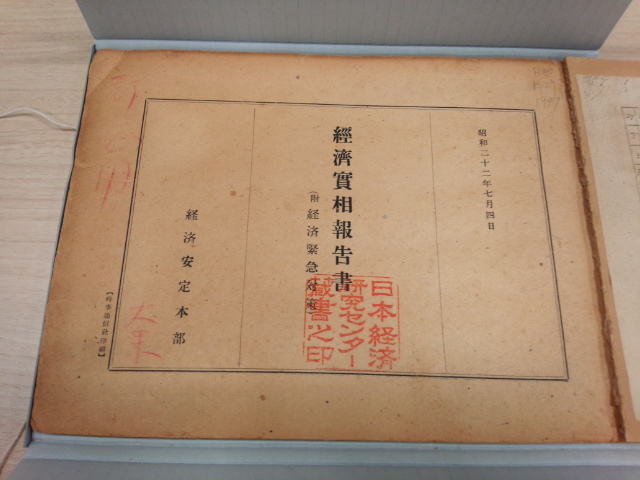

◆1947年、戦後から2年経過した中で「経済実相報告書」なるものが発刊されている。白書の原型、つまり初の経済白書だ。その副題は「財政も企業も家庭も赤字」と名付けられていたという。

この主筆者は都留重人であった。あの70年代から80年代の定番の経済学の教科書「サミュエルソン 経済学」の翻訳者。経済安定本部に籍を置いていた。

戦後80年が2025年、経済白書は2027年には傘寿を迎えることになる。

願わくば、2027年には政府刊行物だけなく、豪華論客で紙面をまとめたエコノミストの、そして週刊東洋経済の”特集号としての「経済白書」”を読みたいと願うのは筆者だけだろうか?

◆しかし、出版業界は厳しい。学生時代、経済セミナーと言う”月刊誌”があった。

この経済セミナーの中から生まれた経済学の教科書の名著も多い。しかし、今二カ月に一回の発刊となり、ここから教科書が生まれる可能性は低くなっている。同じように法律セミナーと言う”月刊誌”もあった。これは2025年3月までは月刊誌であったが、2025年度になって、経済セミナー同様二カ月に一回の発刊になっている。(経済セミナーは早い段階からその流れ...)

◆最後に白書の意味について、平成2年(1990年)の坂本内閣官房長官の言葉(国会答弁)がある。その言葉は重い。

言葉の中にある国民の皆さんには「御批判を願う、そして御協力をいただく」と。

➡

「白書というものは中央官庁の編集する政府刊行物である、そしてその内容は政治、経済、社会の実態及び政府の施策の現状について国民に周知させることを主眼とするものである、こういうことであります。だから、国民の皆さん

に現実の政治あるいは行政の動きをよくお知りをいただいて、そして御批判を願う、そして御協力をいただく、それが私は眼目だろうと思います。」

(岡山B)