山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年8月 トピックス】

◆デフレ

デフレの時は前稿で述べたインフレの時とは逆だ。

モノの値段がこの先も下がると読めば、さらの下がるのを期待して買い控えをする。

このため消費者は買うのを止め、貯蓄することに。

企業では売り上げ減→投資減→業績減→雇用減となる。

こうなると個人は生活防衛へ向けて消費を減らす。

このためGDPは低下し、税収減となり、国の施策にも影響が出ることになり、国力は低下に向かう。

景気の減退とともに物価は下落に向かい、膨大な国の債務は実質的に返済負担が増える。

現在でも政府長期債務のGDP比率は先進諸国の中で突出して高いが、デフレに陥ればこうした債務が一段と重くなる。

◆デフレ下の通貨安

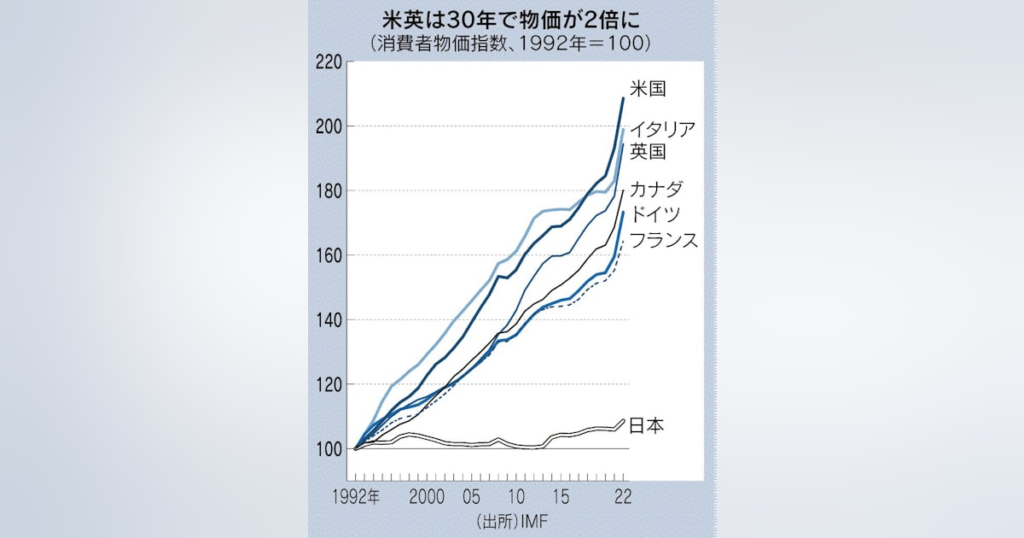

「失われた30年」において、厄介な問題は、なぜデフレ下で円安になったのかということだ。

本来ならデフレは通貨・円の価値が上がるため、理論的には円高になるはずだ。

しかし、様々な要因が重なって円安となった。

この要因として、日米金利差、世界経済の不透明によるドル需要、日本経済のパフォーマンスの低下、日本経済への先行き期待喪失、これに伴う円売り・外貨買いマインドの高まりなど、様々な要因があった。

30年デフレと円安。

これで日本の国力は決定的に大きく落ちた。

一人当たりGDP然り、賃金水準も然り。各国比較で大きく落ちた。

日本は人口減で労働力が不足している。各種専門分野の優秀な人材も不足している。

こうした労働力を海外から招こうにも、払える賃金が低ければ海外から働き手はやってこない。

逆に、日本の若者は海外を目指し、シンガポールや、オーストラリアへ働きに行く。

この日本、少なくとも賃金面では魅力のない国になってしまったようだ。

中国では人口減少問題もこれあり、この先デフレ圧力が掛かることが見込まれており、30年デフレ時の日本と同様な症状を来している。

いや日本よりも、もっとひどいことになるかもしれないとの識者の見方もある。

中国政府は威信をかけてデフレをコントロールしようとしているが、これまでのところうまくいっていないようだ。

間違いなくデフレはとんでもなく厄介だ。

◆デフレ脱却

日本がデフレに入ったとされるのが2001(平成13)年。

経済状況に関する政府の公式見解を月ごとに表明する「月例経済報告」で、2001年3月に「緩やかなデフレにある」とされた。

しかし、ここ2~3年の物価高が続いており、本年7月の消費者物価上昇率は3.1%と、年初来3%を超えた状態が続いている。

ならば、既にデフレから脱却したのではないか。

実はこれまで政府から「デフレ脱却宣言は」出されていなかったが、今般の2025年度・経済財政白書で、ようやくデフレ脱却宣言が出された。

エコノミスの間では物価が2%(前年同期比)を超えた2022年頃には事実上デフレを脱却したとする見方もあるが、実質賃金は上げっていないため、日本政府として、なかなかデフレ脱却宣言を出さなかったのだ。

また選挙用や政府の信認を高めるための「巨額の経済対策実施」を打ちやすくするため、急いで脱却宣言を出しにくかったという事情があるのかもしれない。

(学23期kz)