山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年3月 トピックス】

岡山支部・岡山Bさんの投稿

ウィキペディアで高島善哉の教え子として紹介されている名前を眺めると、そうそうたるマル「経」の研究者が並ぶ。

投稿された学23期kz氏の「横目で見た経済学」 を、さらに”横目”で見た 編を書こう(敬称略)。

経済学を学ぶとき、その立ち位置として、近代経済学を選ぶか、あるいはマルクス経済学を選ぶかは、kz氏ご指摘のように重要な選択である。

kz氏の論評は、既に多くの示唆に富む考察がなされ、今後の後編の展開を楽しみにしている。

「横目で見た経済学」 を さらに”横目”で眺めてみると80年代の経済学部のある場面に出会う。

では、80年代初頭の経済学部を見よう。

名古屋大の水田洋のお話がありました。一橋の高島善哉ゼミで学ばれた水田洋、その先輩にあたる方で、わずか数年間ですが、山大で教鞭を取られた先生がいます。

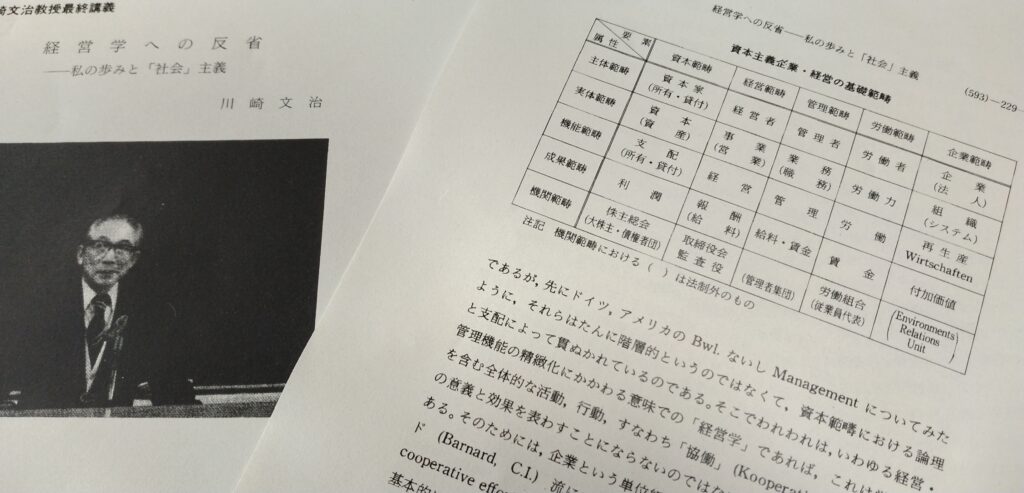

その先生の名は川崎文治先生です。大阪市大で定年前(60歳頃)まで勤務され、山大に経営学の大学院設立の為、招聘した先生です。

専門は賃金論、労務管理論です。経営学総論を担当された時の教科書はミネルヴァ書房の経営学シリーズもので、「現代資本主義と経営学説」。そのシリーズの編集者の一人にも名を連ねる大家です。80年代経済原論ⅡA担当の吉村先生が後年勤務することとなる、北九州市立大学では学長もされておられました。)

直接の授業は受けたことがなかったのですが、退官時の最終講義(81年1月)に参加しました。昔学務の掲示板の廊下の前にあった6角形の大講義室を満席にしての講義です。

子細な内容については、たまたま運よく、ネットで ”川崎文治 + 経営学への反省” で検索すると、最終講義の要約に出会えます。この先生の経営学に対する姿勢について、伺い知ることが出来ます。

経営学を大きく”一括り”で捉える話がある。一方、きっとその道に進まれた方にとっては、①経営の現実の現象を実学として、分析し、アプローチして行こうとするアメリカ型の経営学(management)と②ドイツ国内では金儲け論との批判を受けながらも少し思想的、哲学的深みも持ちながら経営を研究しようとするドイツ型の経営経済学(BWL)がありそうだ。(この見方は、私見の色彩が強いことをご容赦戴きたい)

先の経営学の二分類から行くと、将に後者のドイツ型の経営経済学を中心として研究をされた方です。

要約の部分でカットされている部分を微かな記憶を辿れば、次のようなことも話されていた記憶があります。

戦時下では、マルクス経済学を表だって研究するのは差し障りのあるご時世。その隠れ蓑として、アダムスミス等を研究することを余儀なくされていたそうです。

高島善哉しかり、水田洋しかり、アダムスミスの研究者の第一人者のひとりであることの裏話として、このようなことがありそうです。

そして、ウィキペディアで高島善哉の教え子として紹介されている名前を眺めるとそうそうたるマル径の研究者が並ぶ。長洲一二、平田清明、佐藤金三郎、kzさんの文書に出てくる中村貞二もその名を連ねている。また、財界人では、川勝賢二(三和銀行元頭取、経団連副会長)。

中村貞二はマックス・ヴェーバー研究者として有名である。

川崎文治先生招聘の目途であった経営学専攻の大学院は成し遂げられなかったが、当時の若手研究者にとってはこの上ない学問的刺激であったことが予想される。

神戸大学経営学部で日本のドイツ経営学の第一人者であった市原季一の院生、その後山口で教鞭を取った亀本先生、増田先生への影響力は大であった。

山大の経済出身であった亀本先生はこよなく山大を愛する熱血助教授。川崎文治先生の後を継いで、経営学総論を担当されました。また、その少し前の時代には経済学部で取り組まれていた寡占論に関係する研究にも積極的に参加をされています。

増田先生は、ドイツ経営経済学のニックリッシュ研究、カトリシズムに関連する経営学と研究を深めていかれました。

②大塚史学の話がありました。秋草先生の後任は及川先生と言って、大塚先生の愛弟子の方が後任を務められておりました。勿論教科書は、大塚史学の「欧州経済史」でした。

(岡山B)