山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年5月 トピックス】

◆価格と価値

値段はどのように決まるのか。

価格の根源、源泉は何か。

価格の根源には「価値」があり、価値は投下された労働から生まれるとする労働価値説がある。

◆労働の価値

労働価値説はマルクスの専売特許ではなかった。

アダム.スミスやリカードといった「古典派」の大御所を経てマルクスに受継がれたとされる。

労働価値が体化されたのが価格だという。

ちょっと待て。

例えば1時間の労働。誰が働いても同じ価値なのか。

それは違うだろう。

労働者にはベテランもいれば新人もいる。

二人の「労働価値」を比べてみると、明らかな差がある。

ベテランは作業が早く、間違いも少ない。

これに比べて新人は作業もノロく、間違いも多いので新人の給料はベテランよりはるかに少ないのが当然だ。

うちの倅も、新人を教育するのが嫌になるという。

仕事も全く分からぬものの、初任給が跳ね上がった新人。その新人を教育する先輩格の倅の給与との格差はあまりないので嫌になるという。

二人の社員の1時間当たりの労働価値が同一であるわけがない。

また、商品ができるまでに関わったのは「労働」だけではない。土地も然り、材料の購入や投資に用いる資金も然り。

これらは土地代として、資金調達に伴う金利も価格の一部を構成している。

「労働」価値説から価格の決まり方一般を導くのには無理がありそうだ。

◆効用学派は古典派の労働価値説を考察し、彼らの学説にとって「労働力を生産過程における唯一の希少な資源と仮定する特殊モデル」と解釈した。

サムエルソン先生も労働価値説は需要をもたらす効用とは独立に労働費用だけから価格を導こうとするが、嗜好や需要のパターン、労働以外の要素(土地)なども考慮に入れる必要があるとする。

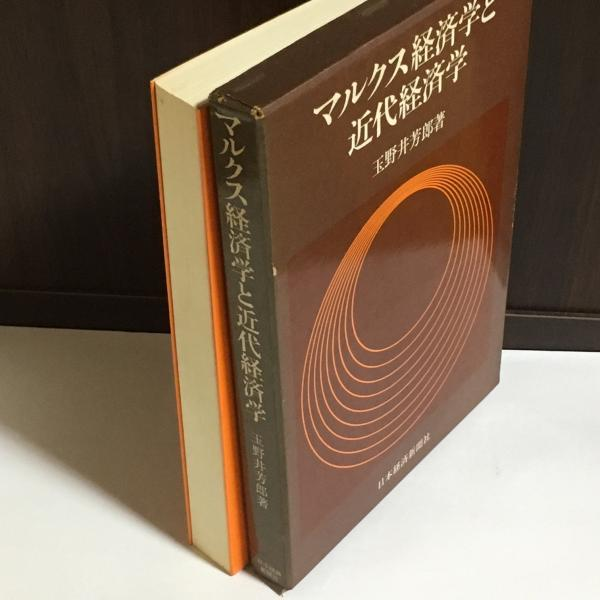

こうした近経の価格理論と、マル系の労働価値説をどのように統一的に理解するのか。

並び立つ経済学の体系の二本の大樹。

私が学生の頃、それぞれが、それぞれの体系の精緻さを誇るだけで、山大の学内で、また日本の経済学界で二本の大樹の比較対照が大々に学生の前に披露されることはなかったように思われる。

(学23期kz)