山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年3月 トピックス】

◆萩と三田尻の中間・「山口」の学問所建設

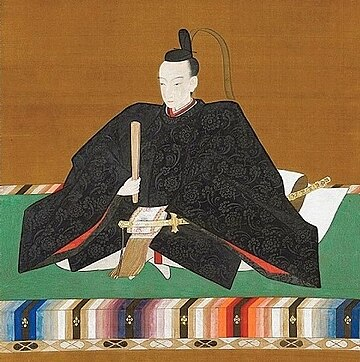

第10代・齋熙(なりひろ、1784~1836年)の時代

長州藩では萩の藩校・明倫館、私塾では三田尻(防府)の越氏塾を中心に多くの郷校、寺子屋が設けられ、若者の教育に力を入れた。

こうした中、山口の大内氷上の上田鳳陽翁は寛政12年(1800)、32才の時に萩の明倫館に学び、規定3年のところ、文化6(1809)年まで9年の永きにわたり在学し、儒教、国学を中心に勉学に励んだ。

修学後は若手諸氏の教育にあたったが、大内氏の文化の栄えた山口には学問所はなく、書籍も乏しかった。

そこで鳳陽翁は文化12年2月に学び舎の創設を志し、当時の明倫館の学頭・中村九郎兵衛を通じ、学問所の建設を藩に申し立てた。

折しも藩では教育に注力していた時期でもあり、申し立てを受け、藩有林から建築用資材の伐採を許可し、資金面の支援を行い、学頭へも学舎建設を支援すべく手配させた。

同年4月、中河原に講堂が落成し、山口講堂と呼ばれた。

上田鳳陽翁が47歳の時だ。

時の藩主は第10代・齋熙(なりひろ)。

齋熙は山口講堂が完成した際に、参勤交代や領内巡回視察で使う公館「山口御茶屋」で、山口講堂に学ぶ若者の文武諸芸を観閲した。

これが発端となり、萩の歴代藩主が萩往還を通る参勤交代や要務で「山口」に寄った際は、学問所・講堂を観閲することが慣例となり、萩明倫館、三田尻の越氏塾と共に山口講堂にも書籍が下賜されたという。

また、ペリー来航から10年経った文久3年(1863)には、攘夷決行に備えて藩庁が山口に移転し、明倫館の人材も多くが山口に移ったのに伴い、同年に上田鳳陽翁が文化12年(1815)に山口中河原に開講していた私塾山口講堂(のちに山口講習堂)が山口明倫館と改称のうえ藩校に昇格、明倫館が萩と山口に並び立つことになった。

◆山口講堂を開設した上田鳳陽は藩主のお褒めに預かることになり、身分は下級武士から中級武士へと昇格、儒役(じゅやく)という役職を得た。

儒役とは、藩主や藩士へ孔・孟の教えを講じ、教授する役職だ。

新明倫館では再び朱子学が教えられることになるが、明倫館の書籍をみると、「古文辞学」の書籍が多かったようだ。

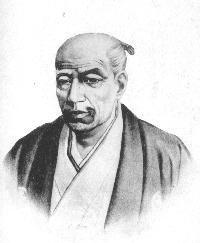

荻生徂徠の「古文辞学」。

すなわち徂徠学とは朱子学とは異なる。

幕府公認の朱子学、すなわち道徳でまつりごとを治めるのではなく、各人異なる人間性を道徳で抑えず、個性を是認し、伸ばし、制度を作り、変革し、制度によって社会を統治することが肝要だとする

実は上田鳳陽翁もこちらの流れ、徂徠学派ではないかともされる。

古文辞学派でありながら、国学や考証学にも通じていたようだ。

表向きはともかく、明倫館では幕府が推奨する道徳中心の朱子学から距離を置く傾向があった。

実学的な徂徠学が主流となっていたようで、長州藩では公儀に対する秩序を守り忠誠を誓う朱子学は、関ケ原以来もともと敬遠される傾向にあったのかもしれない。

つづく

(学23期kz)

毛利斎熙

荻生徂徠