山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2023年 8月トピックス】

■■卒業を前にした9期生のゼミに対する感想

『それにしてもなんとなんとよく騒いだものじゃ。

酒にマージャン。ソフトボールにバレーボール、バドミントン、バスケット、ボーリング。コンパだらけに合コン、カクテル・パーティ、無人島キャンプなどなどなど。

貧乏暇なし集団である我々名畑ゼミ、面々はよく耐えることができたものだ。しかし、しかし、この忍耐力こそ未来の力強い味方となるのだ。

よくやった、われら仲間たち!

(追記、勉強もやりました…)』

『山大広しとはいえども名畑ゼミほどスゴイ集団はない!

スポーツマッチはすべて参加。課外に特訓さえする。酒が大好き。マージャン大好き。勉強大好き。女大好き。男大好き。

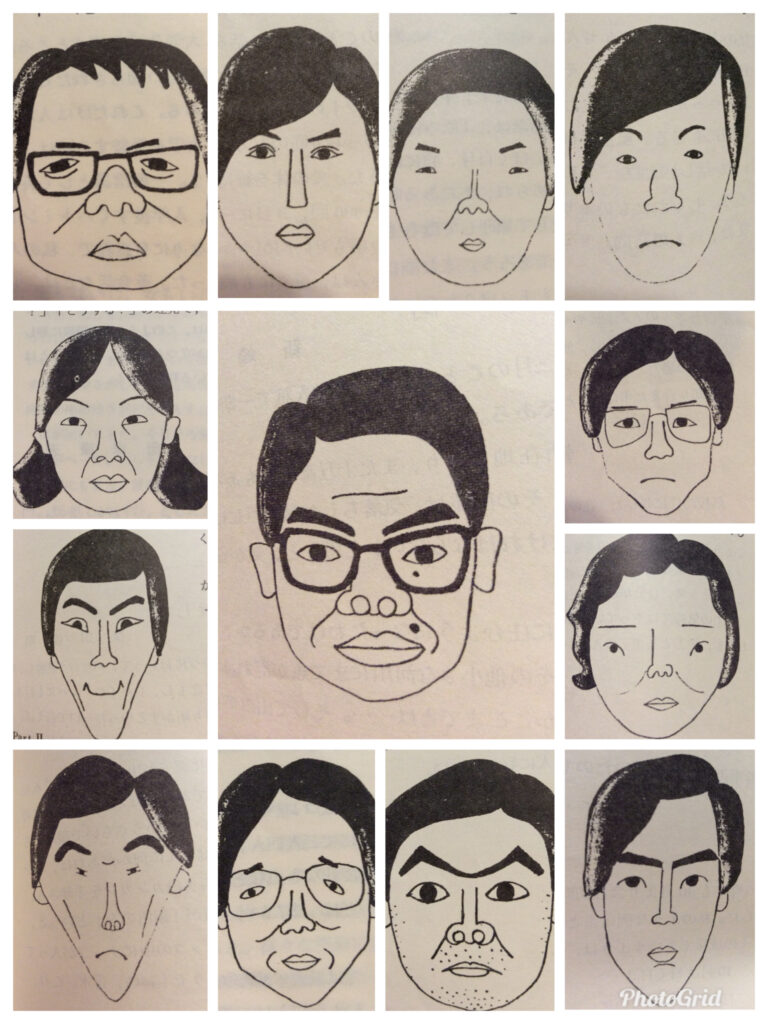

「ルーズルーズ」「東大一直線」「パイレーツ」「亀有公園前派出所」「巨人の星」などを加えて割ったような好青年の集団である。まるで変態集団「バラ族」の中に置かれたサクランボのようでもあり「ベルサイユのばら」のようでもあった。[注1]

他のゼミの連中は名畑ゼミに一目置いている。[注2]

まさにゼミ生や先生を含め理想的な環境であったように思う。

一方、女に縁がないというかモテない、悲しいほど純情な小心者集団。いつも「女」に関しては哀愁が漂っていたが、それもよかった。』

[注1]

「ルーズルーズ」

コンタロウ作「ルーズ!ルーズ!!」。ルーズすぎる怪盗を描いたギャグまんが。

「東大一直線」

小林よしのり作。東大受験をネタにしたギャグまんが。

「パイレーツ」

江口寿史作「すすめ!!パイレーツ」。プロ野球チーム「千葉パイレーツ」を舞台としたギャグまんが。

「亀有公園前派出所」

秋本治作「こちら葛飾区亀有公園前派出所」。同派出所を舞台としたギャグまんが。

「巨人の星」

梶原一騎原作、川崎のぼる作画。スポーツ根性まんがの代表作。

「バラ族」

1971年創刊の男性同性愛専門雑誌『薔薇族』から転じた、BLの旧隠語。

「ベルサイユのばら」

池田理代子作。男装の麗人オスカルを主人公として、フランス革命前後を描いた少女まんが。

[注2]

エビデンスはありません。

『この4年間、最後までクラブ活動に没頭していたので、ゼミ活動に積極的に参加しなかったことを残念に思っています。しかし、ゼミを通していろいろな思い出もできました。

名畑ゼミの連中はとにかくタフな者ばかりで、無人島キャンプ、カクテル・パーティ、はたまた人々の眠りを襲う深夜の下宿巡りなど、小心者の私は驚かされてばかりいたような気がします。でも、他のゼミでは経験することのできない貴重な体験でした。』

『実に多彩な個性をもつ小心者達が、学生の特権である比較的自由で勝手気ままなやり方を生かし、フランクな人間関係を作り上げた。すなわち、ゼミを自分たちに引き寄せることに成功した。しかし、一方で危機感が足りず、退廃的傾向のあったことを無視してはならない。』

『3年の時、ぼくはまじめなまじめな学生さんであった。そのぼくをここまで変えてしまったは、誰だ!

毎晩毎晩、麻雀。(´Д`)ハァ…

しかし、なかなかいい仲間を多く持ったと思う。サマーキャンプ、カクテル・パーティ、その他いろいろ。まったく未知の分野も経験できた。勉強の方もなかなかおもしろかった。

残念なことは、東南アジアを実際にみられなかったことである。』

『名畑ゼミ9期生の特徴は「飲む、打つ、買えない」であり、スポーツ好きの集まりでもある。ソフトボール準優勝、バレーボール4位という実績からみてもわかるように、ただ好きなだけではなく実力もあったのである(個人の実力?+チームワークの力!)

私はゼミの時間は寡黙の人であり、スポーツマッチ、コンパ、マージャンにおいては大活躍の人であった。もっと勉強すればよかったと後悔の念にたえませんが、ゼミの愉快な連中を知り得たことはうれしく思う。』

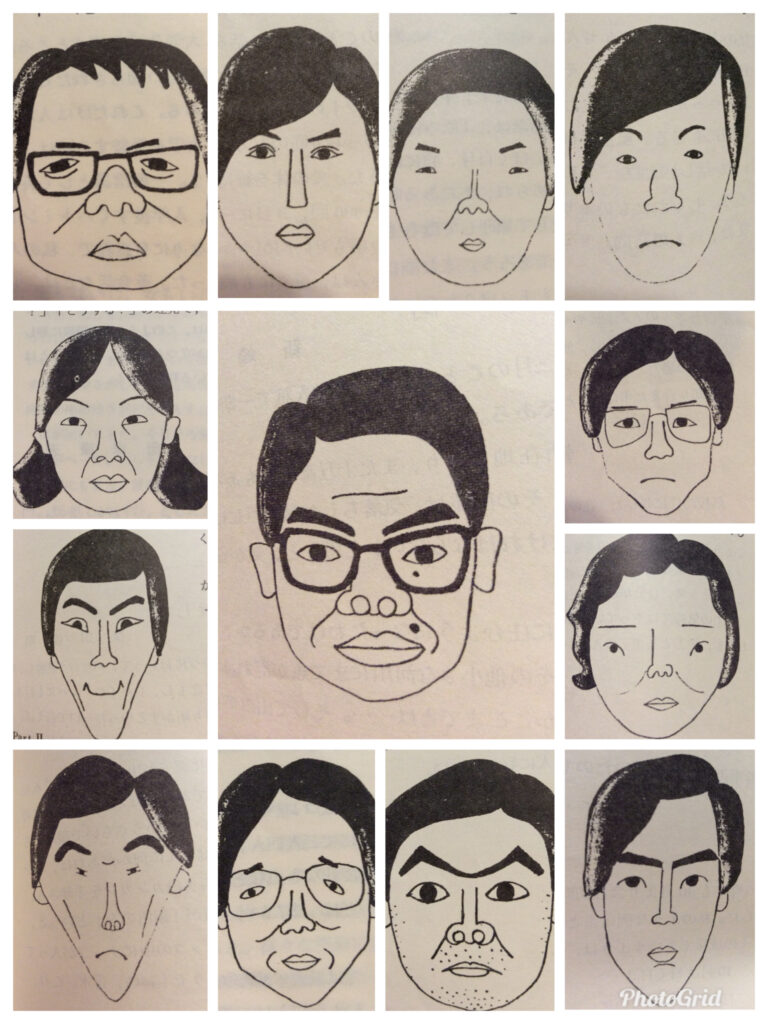

『乙女のひとり言

そう、名畑ゼミの9期生って変わっているのよね。

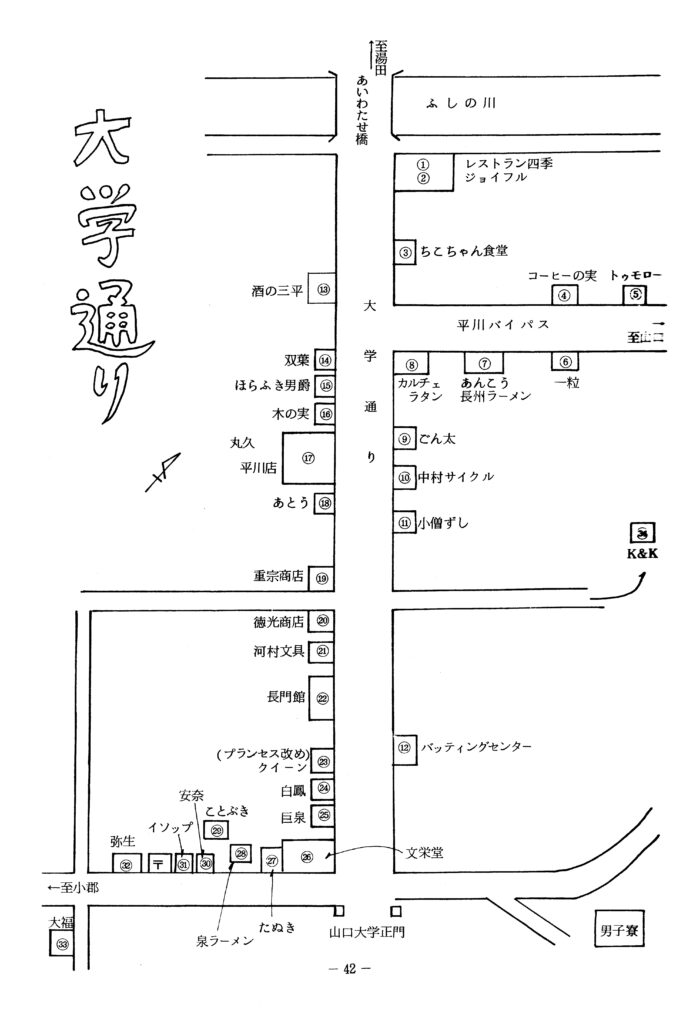

いつも男ばっかり集まって魔の三角地帯[注3]なんて所で何かやってるみたい。

「××」

あれ? 何か言った?

ああ、飯塚さんね。いつも変なこと言っているの。〇〇とか△△とか。いや~ね、恥ずかしいわ。

「寝させへんで~」

あれは柴田さんかな、それとも三島さんかしら。

「ゴニョニョ」

あの人寝ぼけてるのかしら。そうだ、古賀さんは低血圧だったんだわ。

アレンジボールが好きなのは下尾さん。パチンコじゃないのよ。

女の人を連れたイカス人は有冨さんっていうの。

道着の人は真田さん。男らしい人。私好みよ。

あの真面目な人、恵谷さんっていうのよ。いい人よ。

あそこでニラメッコしている人たち、木月さんと野村さんよ。きっとお金でも借りっこしているのよ。

名畑ゼミにはライバルが二人いるの。前川さんと南さん。二人ともかわいい人よ。でも私、負けないから。

とにかくいい人ばっかり。素敵なゼミよ。』

[注3]

カルチェラタンの近在に比較的多く9期生の下宿が集まっており、遊び相手を求めるメンバーに強襲されていた。

『花なき山、山都逍遥歌は いとあはれなり。

春の遠足にてこの歌覚えしに 暗唱したりて こんぱのおりに歌うはいうべきにあらず。

山都逍遥歌は覚えにくしあれど、この歌 歌うほどにあはれをさそうふぜいなりしか。

こんぱは月一回にて 夏はびあぱーてぃを行ふ。

かくてるぱーてぃはおもしろけれど、相手おらずは このうへなき問題となりにしものなり。

そふとぼーるは三年組の弱さに驚くものなり。安部ゼミの敵討ちなど思いだによらぬことなり。

学内ぜみ大会は負けることよるされぬものなり。

鈴木ぜみ 関下ぜみなど赤子と同じものにて、あの本を読めばあの本に従い、この本を読めばこの本の信者となる烏合の衆と心得たり。』

『とても良い雰囲気でしたが、溶けこむのが遅かったので残念でした。』

『気を使ってもらったり、迷惑をかけたことも多かったことと思います。先生をはじめ、皆さん、どうもお世話になりました。ありがとう!』

『勉強より遊んだことの思い出が多い。名畑ゼミにはいってよかったと思う。』

(次回で終わり)

学27期 三島