山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年4月 トピックス】

◆経済学の大原理に背く

D.リカードよって発見された比較優位の原理。

サムエルソンが「社会科学の最重要命題」としているほど、重要な原理だ。

戦後これまで基本的には比較優位に立脚し、自由貿易を通じて世界をけん引してきたリーダー国の米国。

リーダー国の最高権威が比較優位の原理を否定し、自由貿易の流れをひっくり返そうとしている。

今回の関税引き上げ策に経済学者の7割強が反対しており、知に秀でたハ-バード大・ロゴフ教授は「世界貿易システムに核爆弾を落とした」と評した。

◆格闘技好きの大統領

大統領は「絶対優位」の確立を是としている。

絶対優位に確立・・・すなわち比較優位の否定だ。

「製造業の復権」、「絶対優位の確立」・・・

関税はそのための初動の手段で、一律10%の関税引き上げが4月に入って発動された。

(上乗せ関税は中国を除き90日間の一時停止とはなったが)

格闘技好きの大統領らしい。

一発殴って様子を見、「ディール」という寝技に持ち込もうとしている。

「日本は米国に何百万台の自動車を売っているのに、米国の車を買ってくれない・・・」

アメ車も、今ではさすがに左ハンドル、大型車はなくなりつつあるが、ドイツ車のように「高性能・高品質」の車が少ない。

ディール・・・日本の場合は農産物の市場開放、通貨調整など、いつものパターンに落ち着くのだろうが、相当な数の国とのバイの交渉のため時間が相当かかるはずで、この間、関税はかかった状態が続く。

◆貿易の特殊性

一国の貿易と一企業の収支は異なる。

例えば東京都と千葉県の交易で東京が一つ一つの産業分野で収支のプラスを出すことは意味がなく、「比較優位」の原理=分業のメリットを放棄することにつながる。

また、赤字を出し続けた企業は廃業せざるを得ないが、国際貿易の場合は資金の流出が生じ、均衡する方向へ為替が調整される。

貿易赤字を続けても米国は十分成長し、世界のリーダー国となってきたという事実がある。

なお、モノの貿易は赤字だが、サービス収支は大幅黒字なのだが。

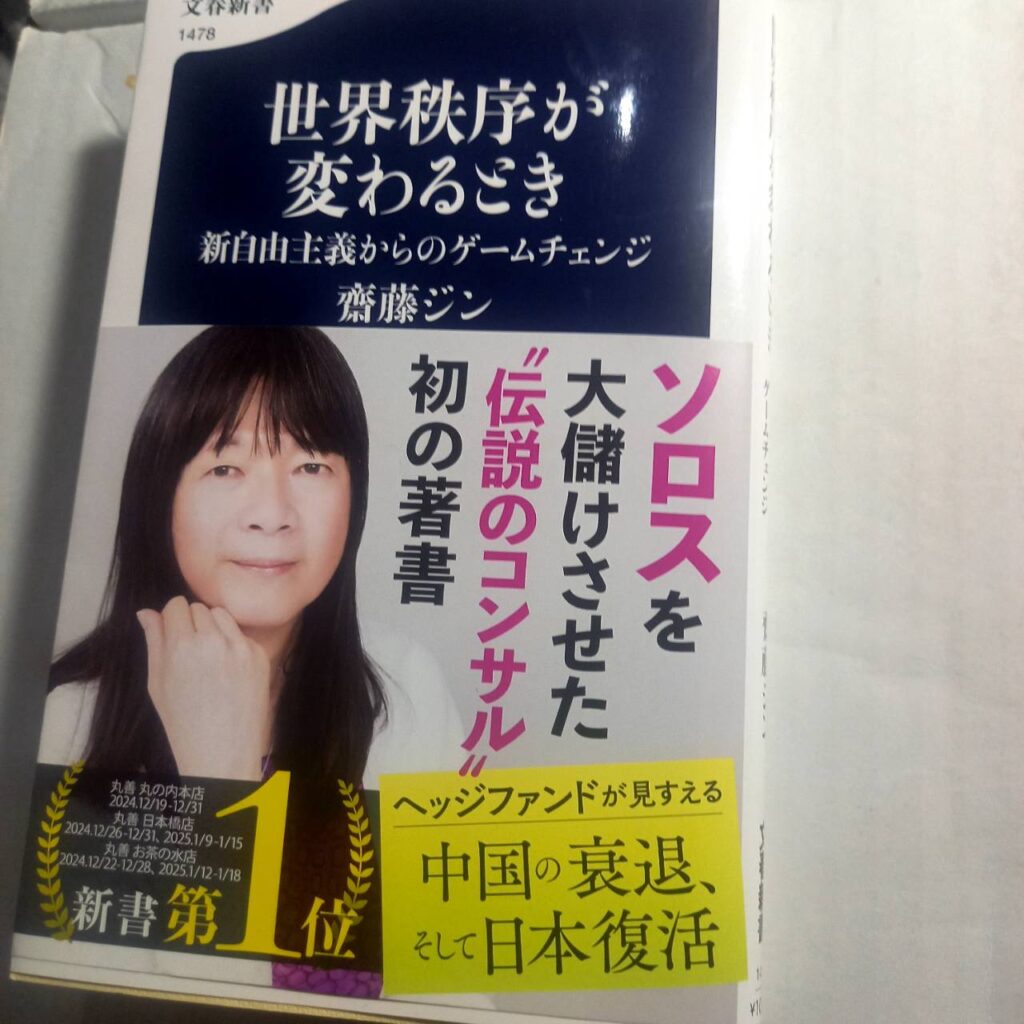

◆対米向け大吟醸酒「鳳陽」も大幅値上げ

USTRが出した相互関税の税率。

日本はベースとなる引き上げ税率10%に24%が上乗せされると34%の関税が適用されそうになった。

テレビでは宮城県の内ケ崎酒造の大吟醸「鳳陽」の対米輸出価格が1万6千円から24%上乗せで19,840円、2万円弱になる報じられていた。

米・シンクタンクは「関税の計算式は間違いに基づいていて経済的に意味をなさない」としている。

ノーベル賞経済学者クルーグマンやハーバード大の元学長サマーズもナンセンスとしている。

しかし相互関税の税率算定根拠が間違っていようが、いまいが、大統領には響いていない。

彼は一応ペンシルベニア大・ウォートン校で経済学の学士号を取っており、経済学のイロハを一応分かっているはずなのだが。

◆政治家トランプ

そもそも彼は貿易赤字是正策として関税引き上げを選挙公約に掲げて当選しており、公約実行にかかることは予想されていた。

相手をいきなり殴って、ディールに持ち込むという乱暴なやり方で絶対優位を確立する。こうしたことを平気でやってのける大統領を米国民は選挙で選んでしまったのだ。

◆沈む米国

「トランプ関税は歴史に逆行する行為・・・双方に痛手と損失をもたらす貿易戦争と保護主義」、よくぞ言った。

誰の言葉か。

8年も前の2017年、第1次トランプ政権の関税政策に対し、ダボス会議で習近平が語った言葉だ。

今回の中国のコメントは「貿易戦争、関税戦争に勝者はいない」と。

然り。

中国のコメントが大人びて聞こえる。

今回、全世界に向けた関税引き上げを決めたトランプ大統領。

中国の国家主席やロシアの大統領が小粒で可愛く見えてくる。

関税を引き上げても財政収入はほとんど改善しない。歳入に占める比率はせいぜい数パーセントだからだ。

それよりも、こうした措置で米国の製造業は短期的にも関税分のコストアップで壊滅打撃を被るし、中長期的には米企業の競争力は確実に損なわれる。

もともと戦艦も創れない米国。米国の製造業は立ち直れないだろう。

確実に沈む米国。

大統領は「製造業が復活し・・・米国が金持ちになるチャンス」としているが、どこをどう見たらこうした見解が出てくるのだろう。

この間、米国の貿易が滞り、その間中国が欧州・日本・アジアとの経済的な結びつきを強めれば、米中の差は逆転しかねない。

◆誰が止めるか

側近か?・・・イエスマンしかいない。司法も含めて

国際機関か?・・・無力なのは言うに及ばず

マーケットか?・・・これも今のところ効果なし

やはり有権者なのだろうが、有権者に経済的苦境が及び始め、悲鳴を上げ始めるにはあと数か月かかりそうだ。

しかし早く動かないと、米国民だけでなく全員が沈んでしまいかねない。

現在、高関税を声高に否定しているのはイーロン・マスク氏だけという何とも皮肉なことになっている。

おもしろいことに、最近ウチの近くでよく見るようになったアメ車がある。

テスラだ。

(学23期kz)