山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2024年 3月トピックス】

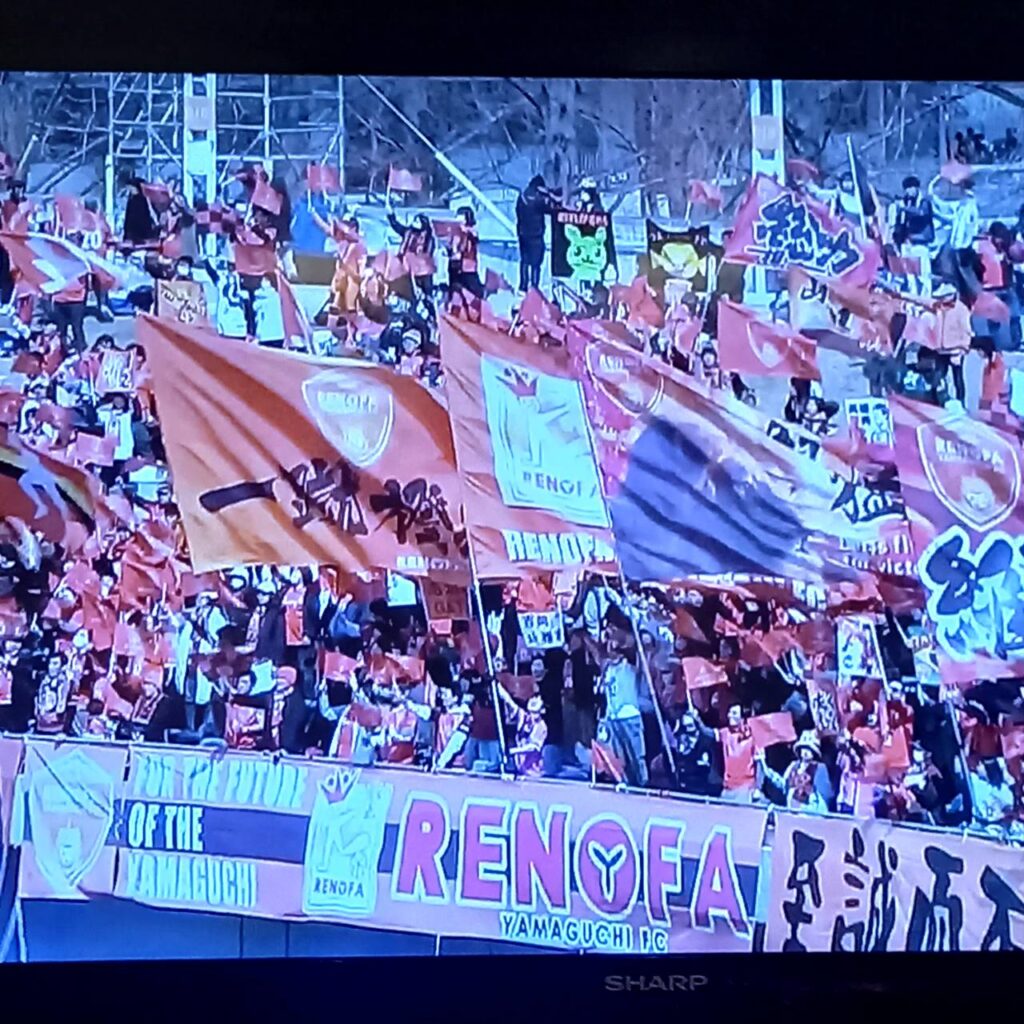

◆3月10日(日)、ファジアーノ岡山との対戦が、シティライフスタジアム(14:00キックオフ)であり、りんかい線で渋谷経由で神泉駅迄行き、モダン居酒屋レストランのブラ・セリエで応援しました。

今回は東京レノサポ会主催のPVはなく、私一人での参加となり、会場には他に5名のレノファンの方がおられ一緒に観戦・応援しました。

北海道のザンギが売りの店で、コーラ等で堪能しました。

◆試合は前半は両チーム無得点で後半戦になり、どちらが1点先取点を取るかとなり、清水エスパルスが負けていて、サポーターの方から勝てば首位との声もありましたが、84分田中雄大選手に決められました。

後半、押し気味に試合を進めた岡山に先取され、残念ながら逃げ切られました。

レノファ山口はこれで1勝1敗1分となり、次の試合以降に期待です。

◆試合後は、鳳陽会東京支部のトピックスに学23期 kzさんが、先日、教養部時代の憲法の西村先生の投稿をされており、私も専門の2年生の時に名西先生の講義(経営学?)を亀山校舎で受講したのを思い出しました。

名西先生は学生時代に三木武夫氏と学友であったと熱く語られていたのだけは覚えています。

丁度良い機会なので、神泉駅から南東徒歩6分という南平台にある第66代総理大臣(1974~1976年)だった三木武夫氏旧居を探し歩き、確か13年ぶりに訪れました。

記念館は2012年に既に休業していましたが、解体作業が始まり、時代の流れを感じ帰途に就きました。

(学22期 Y・Y)

※コメントを宜しくお願いします。

①トピックス末尾の「コメントを残す」欄から。

あるいは

②私のメールアドレスへ

0rb6672r388367t@ezweb.ne.jp