山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部

【11月トピックス】

友人紹介

高校、大学が一緒で、50年以上付き合いがある二人の友人がいる。

ひとりは関東在住、もう一人は九州在住であり、三人一緒に盃を酌み交わすというわけにはいかなくなったが、個別には会い、語り、酒を酌み交わす。

三人とも一通りの遊びをこなし、洋物の音楽を好み、話が合う。

Ⅿ君

高校時代はテニス部(軟式)のキャプテンで、インターハイへの出場経験がある。3人の姉を持つ長男だ。年上の兄姉がいない私からすると、姉3人とは何とも羨ましい。高校時代は多くの友人が彼の家を訪れていたようだが、姉目当ての友人が結構いたらしい。

Facebookでは頻繁に記事を投稿している。

最近の記事ではマラソンで2000キロを達成した記事をアップしている。

昔から映画に詳しく、音楽にも造詣が深かった。また、イチローや大谷などメジャーリーグの動向にも詳しい。

学生時代には棚いっぱいにレコード盤が収集されていた。また本も読んでおり、本棚にはロシアの文豪の作品、日本の作家では三島由紀夫のシリーズが置いてあった。

S君

九州に帰省した時には必ず飲むし、ゴルフをし、自宅にも泊めてもらう。

もともと器用なタチのだろう。ギターを弾き、ピアノもこなし、ドラムも叩く。

姉と弟、二人の子供も音楽好きで、姉は九州で上場企業に勤めながら、夜にはステージでジャズを歌う。

弟君はギターが大好きだ。東京の一人暮らしのアパート住まいであるが、ギターを弾くため、部屋には防音ユニットを持っている。

音楽好きなS君一家。S君の父君の葬儀の際は音楽葬となったという。

下の弟君、親元から離れているため、私の愚息共々会食していたが、この秋めでたく結婚し、私も式に参列した。

◆普門寺横の下宿

Ⅿ君とS君は同じ下宿に間借りしていた。下宿の大家の名は国●さん。

そこではよく酒を飲み、先輩仲間の中に入って麻雀もした。

この下宿は亀山近くの白石町にある。上り勾配の強い丘の中腹にある下宿で、横には寺があった。

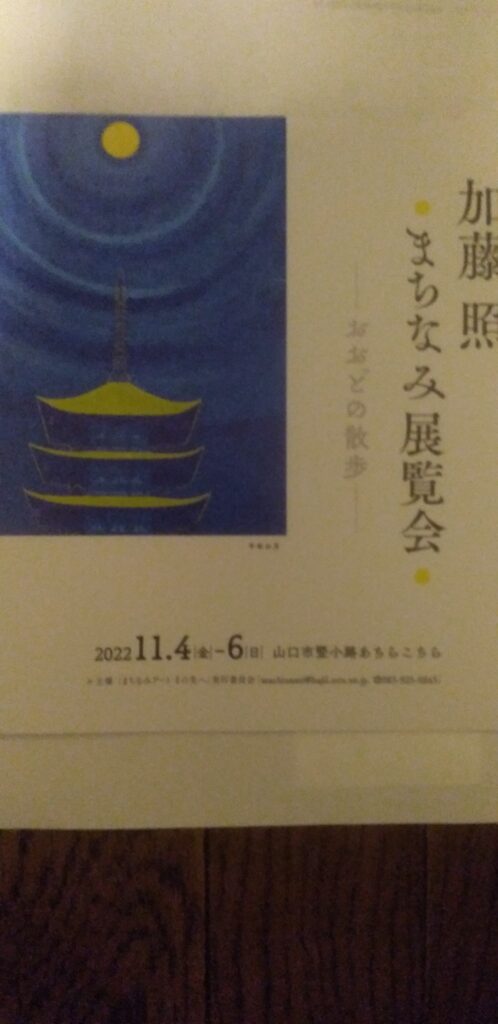

つい先日、Ⅿ君から下宿の横の寺の名は普門寺、その昔大村益次郎が一時寝泊まりしたところだと教えられた(普門寺の写真は文末。令4年11月6日撮影)。

調べてみると、幕末に大村益次郎が起居したのは普門寺の境内にある観音堂。大村は明倫館で兵学を教える傍ら、この寺で兵学を教える私塾「普門塾」を開いた。四境戦争(第二次長州征伐)の前夜には、各隊の指揮官が集められ、戦術や兵学が叩き込まれたという。

山口にはこうした歴史上の名所・旧跡がいまだにあるが、当時はこういうことすら知らず、もったいないことをした。

◆大村益次郎と木戸孝允との出会い

大村益次郎は木戸孝允に上級藩士として取り立てられ、長州藩の軍事指導者として大いに活躍する。

大河ドラマ「花神」(1977年、昭和52年、原作・司馬遼太郎)では、小伝馬町で処刑され千住・小塚原刑場付近に運ばれた吉田松陰を桂小五郎(木戸孝允)が引き取りに行くが、そこで村田蔵六(大村益次郎)と出会う。

中村梅之助扮する村田蔵六が蘭語を交えた解説をしながら、見事な手さばきで女囚の腑分け(人体解剖)をするが、その姿に桂小五郎が大きな感銘を受け、これを契機に幕末を大きく動かす二人の縁が生まれる。

すなわち、死せる吉田松陰が明治維新の大立者となった二人を出会わせるという筋立てだ。

木戸孝允は吉田松陰の遺体を引き取ったあと、近くの回向院(えこういん)に改葬したことから、回向院には松陰の墓が残る。

第三回長州歴史ウォーク(12月3日、鳳陽会東京支部主催)ではこの回向院も訪ねる。

(学23期 kz)

山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部

★SNSに登録していただき、フォローをお願い致します。