山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2024年8月 トピックス】

2024年8月11日(日)~17(土)

11:00~18:00(初日は13:00~、最終日は17:00)

東京交通会館「2Fギャラリー」(三菱UFJ銀行隣り)

(東京都千代田区有楽町2-10-1)

【協力金(入場料)500円】(税込、中学生以上)*小学生以下及び障がい者は無料

【主催】井伏鱒二先生生誕125周年記念「黒い雨」プロジェクト実行委員会

今日(8月11日)の東京は最高気温が36℃と連日の猛暑です。

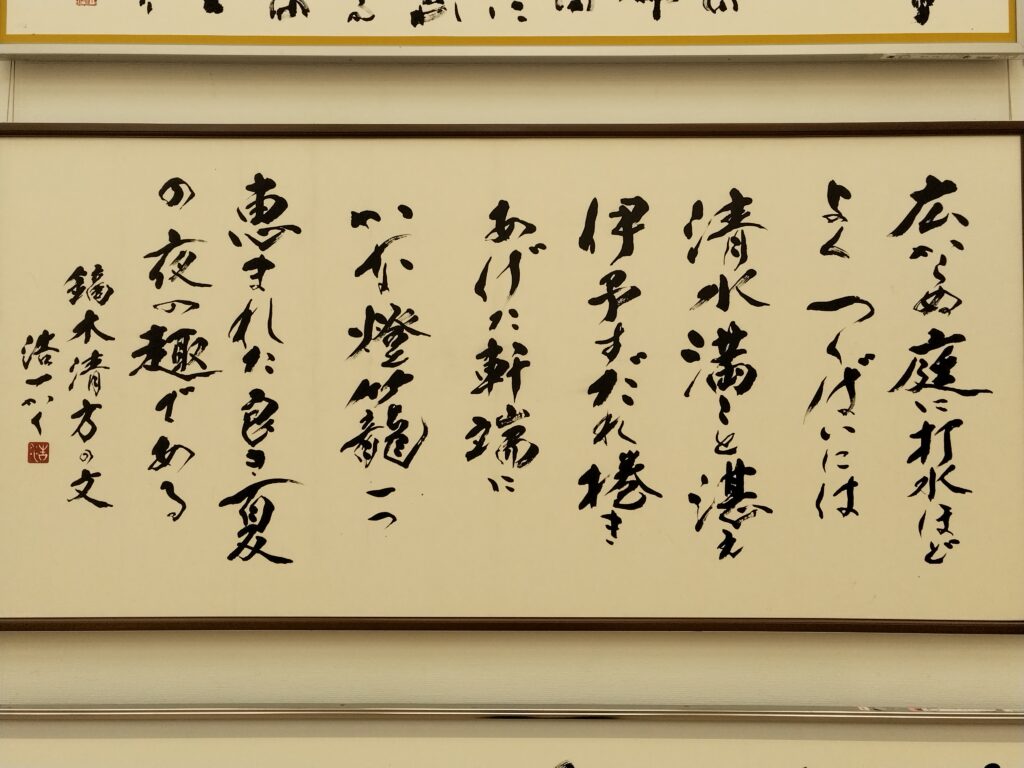

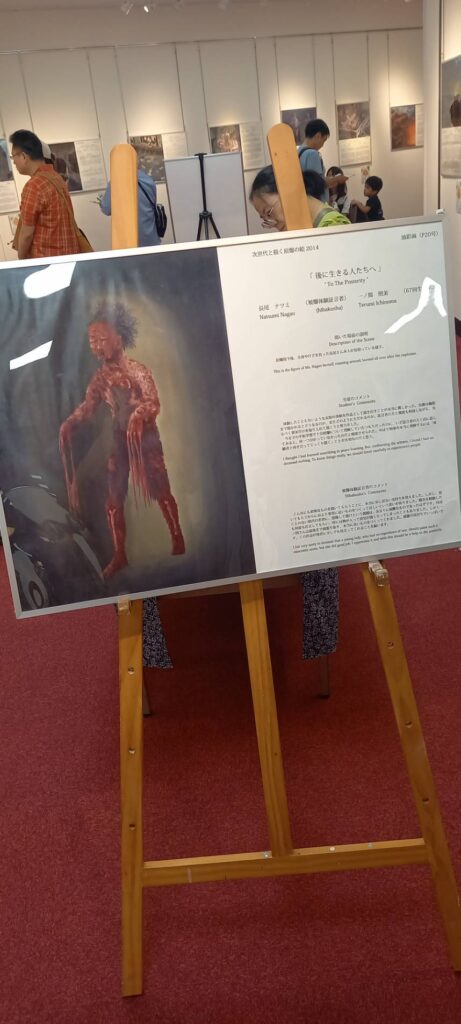

こうした中、母校の広島市立基町高校の創造表現コースの生徒が被爆者の体験を直接聞き取り、絵画として描いた「原爆の絵」展に4年連続で行って来ました。

初日のオープンの13:00に到着し、事務局長の大越貴之さんにご挨拶し、1時間20分かけて約35点のパネル展示を鑑賞しました。

描いた場面の説明、描いた高校生のコメント、被爆体験証言者のコメントもあり、素晴らしい催しでした。

今回、原爆にまつわる絵本(ひばくポンプ、おこりじぞう)の朗読会や被爆者の遺品の展示等もありました。

閉塞感を感じる日本及び世界情勢及び自分自身の置かれた状況ですが、母校の「継続は力なり。」との教えを思い出し、今回も参加しました。

今回、小さなお子さま連れのご家族を目にしました。

是非、皆様にも会期中に足を運んで頂きたい。

(学22期 Y・Y)

※コメントを宜しくお願いします。

①トピックス末尾の「コメントを残す」欄から。

あるいは

②私のメールアドレスへ

0rb6672r388367t@ezweb.ne.jp