山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2024年12月 トピックス】

歴史ウォークでは「谷根千(やねせん)」も回った。

谷中から坂を下って団子坂下。

そこには地下鉄千代田線の千駄木の駅が口を開けている。

団子坂は、鴎外や漱石を始め、多くの文人の作品に出てくる。

団子坂には多くの菊人形屋が店を並べていたという。

以前江戸川乱歩も団子坂で古本屋を開いていたこともあり、乱歩には「D坂の殺人事件」という特殊性愛を持つ犯人と被害者をトリックとして用いた作品もある。そこでは古本屋の主人の奥さんが被害者となった。

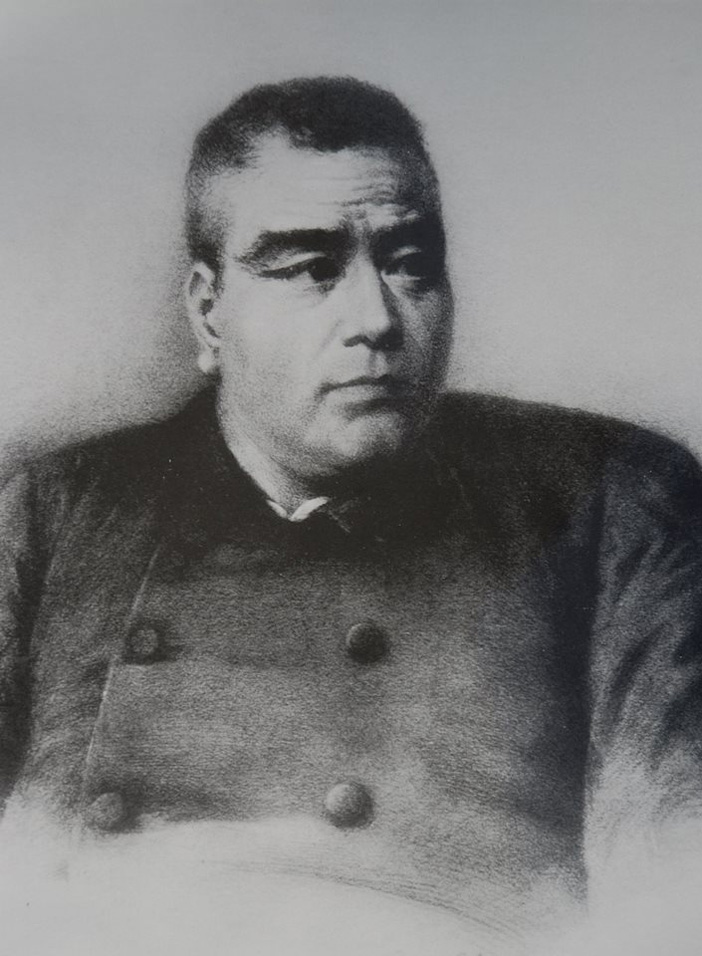

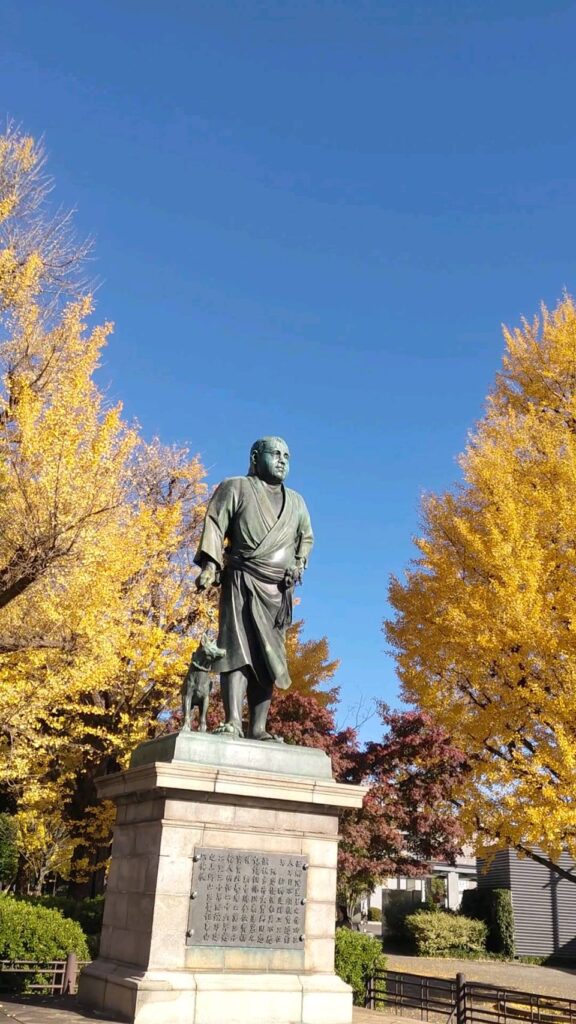

団子坂下を西に上がった団子坂上近くにある森鴎外の旧居跡がある。

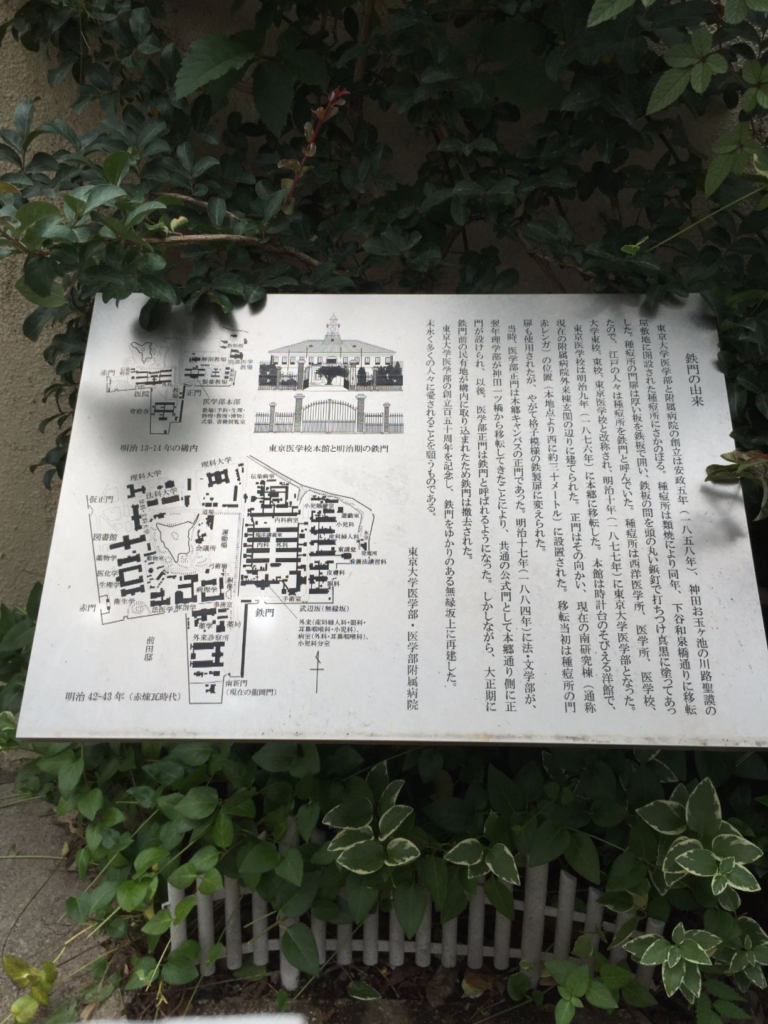

そこは高台になっており、約20年前に建てられたのが鴎外記念館「観潮楼」だ。

その昔、明治25年、森が30歳の時、記念館が建つところに自宅(歓潮楼)を構えた。

自宅の2階からは海がよく見えたのでこの名が付いたのだろう。

今では海岸が埋め立てられ海は見えず、ビルや住居しか見えないが、高いビルの隙間から、スカイツリーが見えるスポットがある。

◆観潮楼での歌会

日露戦争後、歌人の浪漫派の与謝野鉄幹(新詩社系、一時兄が経営する徳山高等女学校の教員として在籍)と写実派の正岡子規(根岸派)との深刻な対立を見かねて、両者の代表者も加わったサロン風の歌会を催している。

ここで有名どころの文人が集まったという。

与謝野鉄幹、正岡子規を始め、後に自然主義派を形成する石川啄木、北原白秋、斎藤茂吉のほか伊藤左千夫、佐々木信綱、上田敏、永井荷風なども集まったという。

この中で、ひときわ若かったのが石川啄木。鴎外と啄木の年の差は24歳だ。

鴎外は石川啄木の詩の才能をいち早く見抜き、啄木の詩を愛読した。また啄木が創刊した浪漫派の文芸雑誌「スバル」は鴎外が名付け親となっている。

また、5歳下の夏目漱石も贔屓にしていたのではないか。

というのも、夏目漱石がロンドンから帰って来た時、鴎外が観潮楼があるところに引っ越し、空いた住居を漱石に紹介し、漱石はそこに入居。その住居で、吾輩は猫である、坊ちゃん、草枕を執筆している。

また、漱石は東大予備門予科学校の同級生であり、また漱石が松山中学に赴任した時、愚陀仏庵で同居した正岡子規の親友だ。

正岡子規と漱石、何度か鴎外のサロンに同席したのだろう。

もう一人の天才作家がいる。

漱石の「門下生」を自認していた芥川龍之介。

小説「鼻」を漱石に激賞されたことから作家の道に進むことを決めたという。

漱石との歳の差は25歳。

漱石のお供で、鴎外の観潮楼に上がり、鴎外と挨拶を交わしたのかもしれない。

◆鴎外の故郷、津和野

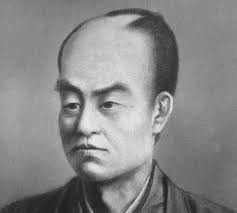

森鴎外は山口線の終点、津和野の内科医の長男だ。

生涯、故郷の津和野を愛した。「余は石見人森林太郎(本名)として死せんと欲す」とし、11歳まで幼少の時期を過した津和野で眠ることを望んでいた。

また、漱石も5度にわたり、山口高商赴任のラブコールを受けたというが、実現することはなかった。

このラブコールは松山中学時代に縁ができた、当時教頭だった横路石太郎山口高商校長からの誘いだったと思われる。

◆漱石門下の芥川龍之介

芥川龍之介が漱石の門下に加わったのは23歳の時、漱石が48歳の時だ。

鴎外はこの時53歳で、文学の創作活動を盛んに行っていた時代にあたり、「スバル」に「鴈(がん)」を連載していたころだ。

この「鴈」という作品。

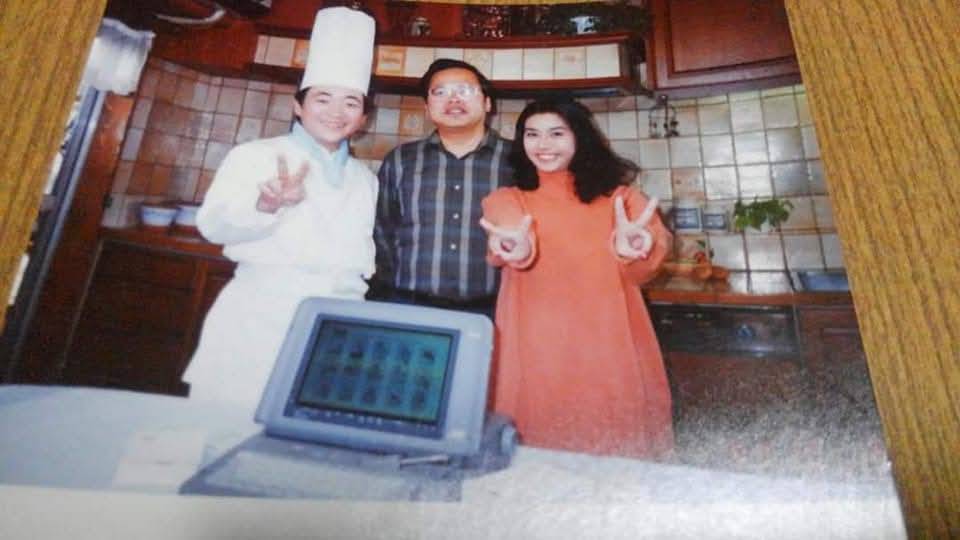

この作品は、東大の学生「岡田」と男運がなく高利貸しの妾となった「お玉」とのほのかな恋をテーマにしているが、映画化されたのが1953年(大映)。

お玉役が高峰秀子。

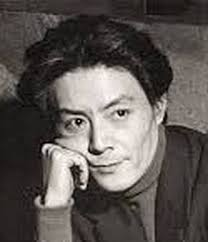

岡田役は芥川龍之介の長男・芥川比呂志が演じたところが面白い。

芥川の横にいるのは宇野重吉のようだ。

(学23期kz)

芥川比呂志