山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年12月 トピックス】

◆新社会人になる前、学生時代の仲間と昔話が弾むのが学生時代の同期会だ。

皆お互いを熟知した懐かしい間柄。

最近では安否確認の意味も、これあり。

◆夕方ではなく、昼の会合。

陽が高いうちに帰途につく。

これが良い。

◆会場はみんなの顔が見える円卓で。

街中の、格安中華屋での同窓会。

今年を締め括り、乾杯!

(経済卒 榎田悦朗)

山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年12月 トピックス】

◆新社会人になる前、学生時代の仲間と昔話が弾むのが学生時代の同期会だ。

皆お互いを熟知した懐かしい間柄。

最近では安否確認の意味も、これあり。

◆夕方ではなく、昼の会合。

陽が高いうちに帰途につく。

これが良い。

◆会場はみんなの顔が見える円卓で。

街中の、格安中華屋での同窓会。

今年を締め括り、乾杯!

(経済卒 榎田悦朗)

山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年12月 トピックス】

岡山支部 岡山Bさんからの投稿

師走半ば… この頃になると”干支の形をした容器”に酒を詰めた白磁のbottleが販売される。

これを購入すると、何故か一足早く新年を呼び込む様な気分になる。何かと縁起がいいとも感じられる♪

日本酒に限ったものかと思っていたが、嘗てはウイスキーの世界でもあったようだ。十二支が揃えば尚縁起が良いが、それはとかく難しい…。

(写真のものは自社に保管していたもの+愛飲家の寄贈されたものを収集)

“マッサン”をドラマ化した余市にあるウイスキーメーカー、そのウイスキーミュージアム試飲コースの棚にある写真を紹介しよう。(掲載にあたって、投稿事前了承を戴いている)

そして、90周年を記念して発売された貴重で高価なウイスキーもワンショットで戴ける。

ほんまもんの”ウイスキー通”を自認される御仁には是非!挑んで戴きたい。

人生最高の一杯になるやも知れない…。

遠路であっても足を運んで熱く喉を潤されたい。

但し、ワンショット”一萬円”と来るから、こちらも熱い!(水はもとより氷さえ邪魔だ)

更に特典として、館内では現役のウイスキーのブレンダーが語るインビュービデオがある。

趣旨はものづくりへの想い、技術伝承の大切さである。

オマケとして、あるベテランブレンダーが紹介するウイスキーに合う食べもの、それは”カツサンド”だと言う。

スモーキーな薫りに間違いなく合う、そして、遭う♪

上さんには内緒で、少し高級なカツサンドをさっそく買いに行こう♪

(岡山B)

山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年12月 トピックス】

◆前稿では大御所の官庁エコノミストの話になったが、年次の若い官庁エコノミストはどのようになっているのだろうか。

昭和50年代以降に卒業した、より若い年次では官庁の中で実績を積み、官庁に長い間籍を置いたまま論文や投稿を発表することをせず、研究機関などを経て、早いうちに大学や民間研究所に移ることが多くなった。

これは、一昔前の大らかな時代と違って世知辛い世の中になったため、誤解を受けることなく自由に自分の専門分野の研究活動ができるよう、早めに官庁を卒業し、専門の研究者となることを決め、官庁を卒業したのだ。

(ただ、官庁から旧国立大学への出向の例は多い。同じ国家公務員だったからだ)

◆私の知り合いのH.T氏。彼も大学に移った。

最近よくメディアに登場するが、その彼が本年5月に本を出している。

人口減少下の地方問題に関する本「人口半減ショック―地域の新戦略」(日本経済新聞出版)を出したのだが、彼が編者になって本をまとめている。

この中で、地方は東京のシンクタンクに描かせた希望的な克服策を合言葉にするのではなく、バス・鉄道の廃止、空き家、水道の使用減、定員割れ、医療機関の閉鎖、人手不足などの現実を直視し直して「賢く縮み乗り越える」べきとする。

また、国も過度な財政調整、地方への過度な交付金を再検討しないと地方はいつまで経っても自立しない旨提言しているので紹介する。

(学23期kz)

山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年12月 トピックス】

岡山支部 岡山Bさんからの投稿

最近東京支部の様々の活発な活動にはただただ頭がさがる。ホームぺージ上でのアクセスによる交流の幅も拡がっていると聞く。

◆自分に関する緑丘会(小樽高商同窓会)との繋がりを少し紹介しよう。

かれこれ40数年前、緑丘会との最初の繋がりを持つ機会があった。就職する事になる会社の東京本社での最終面接だ。

入社してから判る事になるが、文系採用は所謂東京の私大卒が多い会社だった。きっと同じ席で面接を受けていたら少ながらす物怖じしていたかも知れない。

◆国公立、地方大学の為にその日は設定されていたのだろう。

北大2、樽大1+1 、九大1 、そして自分だ。

北大からはテニス部キャプテン、いかにもガッツ溢れる、またアイスホッケー部マネージャー、樽大は柔道部キャプテン(別に一人入社)体格は大柄、おっとりしている。何故か彼と波長があった。九大は院生で研究職希望。それにしても、なんと体育会系!そのもの。

テニス部の北大生を除いて入社式で再会出来た。

当然の結果か、研修期間中も地方体力組は最初から良い意味でも悪い意味でも群れた。各々に都会のスマートさや器用さはなかった。しかし、何処か愛されるキャラであったかも…だ。

当時その会社には緑丘会のメンバーが多く在籍する会社だった。新人研修を担当する講師も約3割方はそうだった。

◆鳳陽会でも嘗ては多くの組織内に”各鳳陽会”があったのだろう。

研修が始まって最初の土曜日には”企業内緑丘会”が開催され、2人にはその会への招集がかかった。

事務系を中心に研修されていた研修部の講師が自分も含め緑丘会の2人と一緒に、その前日の夜会でビールを飲んだ。不慣れな研修に心細さ、藻掻いていたかもしれない自分。

そんな時、研修部における”小ぶりな緑丘会”に鳳陽会員を招いてくれたのだ。(さすが大がかりな企業内緑丘会に来い!とは言われなかった)

採用実績が当時はまだ無かった会社だったので、きっと旧髙商系の田舎者に気を遣ってくれたのだろう。

別枠で入ってきたもう一人(別枠くんと呼ぼう)とは入社以来、北海道と九州と場所は隔てていたが、同じ時期、同じ仕事を担当した。

新人さんのお世話をする指導員研修も同じタイミングで受講した。営業系のもう一人も招集されていた。何せ、ぼんやりした指導員と言う性格…互いに連絡を取りながら拙くそして危うさを残しながらも、その道を3人は探った。

◆数年後、3人はそれぞれ違う道を歩んでいった。緑丘会の一人は中小企業診断士となり北海道に、自分は地元にUターン、別枠くんは本社経理部を中心に、海外、子会社で事務系での研鑽を積み、最後は財務部長(昔の経理部長)になった。株主総会用の報告書の原案を作成する立場だ。

それぞれ別の会社に在籍する事となったが年賀状等で繋がっていた。

◆特に別枠くんとは、自分が東京出張時は何度か四ツ谷で、お茶の水で飲んだ。常に前向きな良い話が聞けた。

しかし、50代半ば…病にあい、今は会う事は叶わない。

彼の家に弔問に伺った。奥さま、ご令嬢、そして猫ちゃんたちが自分を迎えてくれた。

自分が理解していた別枠くんだけではない”別の別枠くんの人となり”も伺う事が出来た。

別枠くんが在命していれば、もう互いに第一線を退いている頃なので、どんな会話に話が弾んだろうか、想像するだけでも愉しい。なかなかの社会世相についても一言居士であった彼…それが叶わぬと言う事が残念だ。

◆緑丘会と鳳陽会はまだ細い糸かも知れないが繋がった。自分の世界で言うと、研修部での4人会は再現出来ないが、緑丘会のお一人お一人と繋がる会があるなら、遠方からだが、足を運びたくなる。

『朋有り、遠方より来たる。亦た楽しからずや。』

[自分の時代には会社として、個々人に借上げマンションの提供となった。偶々だが、それより前の独身寮入居者の先輩たちは上さんも含め独身寮同窓会と称して、”集まり”を始めている。]

山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年12月 トピックス】

◆年末になると〇〇大賞(Award of the year ) の発表が連日の様に行われる。

サッカーJリーグの今年のシュート大賞は、久しぶりにリーグ優勝した鹿島のレオへオラ選手のロングシュート。プレスをかけるディフェンスの上を40メートルの弧を描いた美しいシュートであった。

MLBではなんと言っても大谷の度肝を抜く様な場外ホームランに山本の快投。

スポーツの世界でのAward of the year は何度見返しても気持ち良いし、いつまでも良い記憶として、長年にわたり記憶に残る。

一方で、今年の漢字となった「熊」や流行語大賞となった「働いて、働いて、働いて・・・」は

いずれも違和感を覚えた大賞であった。

◆熊との共生は、悠久の歴史の中で語り継がれたモノであり、一昔前までは、熊との境界線には集落が緩衝地帯として機能していて、いきなり都市部に熊が現れることは稀であった。

過疎化で耕作放棄地や限界集落が増え緩衝地帯が機能しなくなった事が、熊の市街地出没の最大の要因である様に思える。

しかも熊の被害を対処療法として抑えるために自衛隊が出動しなければ駆除できないほど、地方の労働人口の減少は深刻である。

(年間2,000万人が訪れる箱根でさえ人口減が止まらず学校は閉校、社会インフラを維持できなくなっている)

◆日本で初めて誕生した女性首相が発した「働いてx5」は昭和世代には響いたと思うが、現役世代はどう受け止めたのだろうか?

「24時間働けますか?」がCMソングとして流れる1990年代、当時20代であった私も朝から晩まで働き、終電がなくなると新宿のサウナで仮眠して、翌日また会社に行く様な生活をしていた。

当時は、メールやネット、もちろんAIもないアナログの時代、見積書や請求書を作るのにも、時間を費やした。

DX(デジタル時代)の今は、それらの作業に費やす時間はアナログ時代の半分以下である。更にAIの導入で提案書や企画書などの資料作成に費やす時間も格段に減っている。

人間は24時間働けないが、AIは24時間365日働いてくれる。

AIの暴走を危惧する声もあるが、それを防ぐにはAIとの緩衝地帯を人間が機能させる事で共生は可能である。(人間同士の共存にも緩衝地帯が必要であるのと同じ)

◆毎年目まぐるしく変わっていく世の中であるが、年末恒例の第九を聴くと、心のワサワサが落ち着く。

今宵はサントリーホールでの演奏会、ヴェートーベンがこの交響曲を発表して200年。

デジタルな世の中に響くストリングスと管楽器のシンフォニー、そして歓喜の歌でクライマックスを迎える。

これで今年も穏やかな年末を迎えられそうだ。

良いお年をお迎えください。

学37期 上野啓

(写真はサントリーホールのクリスマスデコレーション)

山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年12月 トピックス】

1970年代、私は山口大学経済学部に入学した。蛮カラの気風が色濃く残る鳳陽寮・北寮で2年間、暮らした後、3年生になって山口県庁近くの下宿に引っ越した。

◆定宿は惣野旅館

私は、その昔、学生事業家だったことがある。

東京からフォーク歌手らを山口に呼び、コンサートを開催した。

当時、フォーク歌手ら一行の交通費と宿代、そして食事代は主催者側が負担していた。

業界用語で「アゴ(食事)、足(交通費)、枕(宿)つき」といっていたと記憶する。

定宿は惣野(そうの)旅館だった。

一の坂川沿いの風情ある旅館。

旅の宿って感じだ。

惣野旅館の創業は明治39(1906)年。

ちなみに山口高商(山口大学経済学部の前身)が全国3番目の官立高商として開校したのが明治38(1905)年である。

惣野旅館は山口高商とともに歴史を刻んできたのだ。

フォーク歌手らはこの老舗旅館を気に入ってくれた。

◆たった一人の抵抗

たった一人だけ、抵抗した男がいる。全国的に有名なあのフォーク歌手である。

彼を惣野旅館に案内した。

ところが、彼は旅館に入ろうとしない。

こんなところに泊るのはいやだ。ホテルをとってくれ―と主張する。

私は驚いた。説得した。

「この惣野旅館は山口、そして旅情を味わえる宿です」

「あなたにはこの宿に泊まっていただきたい。ホテルはとりません」

彼は説得に応じ、しぶしぶ、旅館に入った。

翌朝、気になった。

私は県庁近くの下宿を出て、自転車をこいで惣野旅館に向かった。

彼に会った。

「どうでしたか。この宿は」

彼は照れ笑いしながらいった。

―うん、よかったよ。

そうでしょう。

私もうれしくなったよ。

◆フォーク歌手哀歌

別の若いフォーク歌手の話。

彼はギターを弾くテクニックが抜群だった。

まるで、2本のギターをひとりで同時に弾いているかのようだ―と賞賛されていた。

山口での公演が終わった後、彼とマネージャーを道場門前の酒場「大万」に案内した。安くて、おいしい酒場だ。

彼は上機嫌で飲み、かつ食べ、そして語った。

東京のフォーク歌手の赤裸々な現実を。

収入は不安定だ。ギャラは安い。安アパートにひとりで暮らしている。

食事は鍋にお湯を沸かし、即席ラーメンを2食分、ゆでる。そして生卵を一個、落とす。

鍋のまま、ラーメンをすする。

ほぼ毎日、こんな食事だそうだ。

大万のおでんや肉野菜炒め、ギョーザは彼にとってごちそうといった。

華やかに活動し、収入も恵まれているのは、才能あふれるごくわずかなフォーク歌手だけ―という現実がよくわかった。

ただ、貧乏だけど、彼は意気軒高だった。

【続く】

(鳳陽会東京支部 S)

山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年12月 トピックス】

岡山支部 岡山Bさんからの投稿

◆事務所の引っ越しと言うといずこも一大行事となる。

40数年前、勤務した博多でも時は将に”バブルの前兆”を呈していた。毎年家賃の値上げ交渉にさらされていた。

総務は意を決して、移転を決めた。

旧商業街の呉服町から中洲川端に移動だ。家主も生保から損保に変わった。

◆勿論、自分の職場移動の準備は自分の持ち場でする、そして最優先だ。

その当時、職場は事務屋、引っ越しの為の人員確保も容易だ。

一方、営業系の職場は外部との商談等もあり、手薄感があった。そして、作業は遅れ気味…

こんな時は力を合わせて、一大行事を仕上げた方が良い!血気盛んで若手の世間知らずは、思慮もせず応援に出向いてしまった。(懇意にしていた営業マンも多かったと言う背景はあった)

席を空ける事を所属課長に十分伝える事なく、小一時間離席…

席に戻るなり、課長席に呼ばれ、所属長からは社会人の基礎となる”報-連-相”について叱責を受けた。まだまだ社会人として、お尻が青い時期、さらに若気の至りとして、課長に一言奏上してしまった。

「事務所引っ越し、これは一大行事!です。こんな時こそ、”課を越えて”やらないといけないと思います!」

何と威勢の良い啖呵をきったものだ。(少し世の中が分かってからは、背筋が寒くなった(笑))

課長の返答は苦笑いだった様な記憶がある。

◆その年の職場の流行語は「課を越えて」となった。何か気合いを入れてやる事があるときは「課を越えて」と来る。(笑)

一方、こんな”不出来な世間知らず”を職場では大切にして貰った。

◆河島英五は「お前が二十歳になったら」の歌の中で”いいか、男は生意気くらいが丁度良い〜”と詠う。

当時カラオケも流行っていて、よく中洲にも足を運んだ。

しかし、昼間職場での生意気盛りでも、夜の席では、決して河島英五の生意気は歌えなかった。

◆長年新宿区本塩町にあった本社が移転する。

40数年前、本社最終面接も、田舎者は新宿区と言ったら、新宿駅で降りて街をキョロキョロ…街行く人に道を尋ねると”中央線に乗って、四ツ谷駅”で降車されたら良いよ…と

そんな思い出深いビルの住民が12月19日には四ツ谷を跡にする。

山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年12月 トピックス】

(事務局)

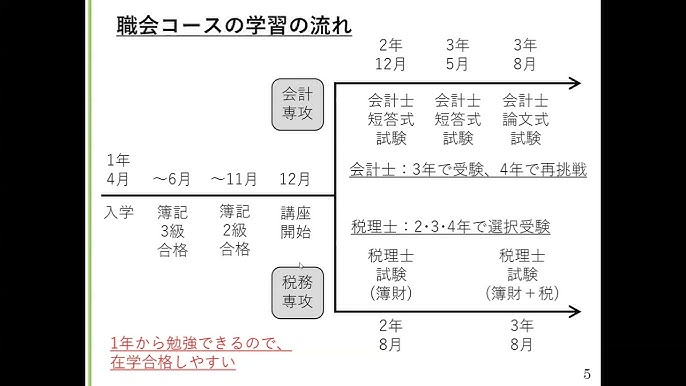

◆山大経済学部では職業会計人コース在籍者の現役合格者のインタビュー動画を制作しており、今回はその第2弾が作成された。

インタビューでは職業会計人コースを志望した動機、資格取得に向けた勉強の仕方、学校側の支援体制、就職を含めた今後の抱負について語っている。

◆この動画では2名が登場しており、一人は税理士試験2科目合格者で、我々鳳陽会が支給している柳上奨学金の受給者でもある女子学生。

もう一人は、普通高校出身者でありながら3年時に税理士試験3科目に合格、在学中に5科制覇する官報合格を目指している男子学生。

◆経営学科の職業会計人コースは2004年にコースが創設された。国公立大学でありながら、在学中に公認会計士や税理士資格の合格を目指すコースとして、高校の進路指導の先生方の中でも認知度が高まっているようだ。

高校生諸君がこの動画を見て、山大経済を受験する契機の一つになることを願う。

インタビューはこちら

【山口大学】経済学部職業会計人コース 合格者インタビューVol.2

https://youtu.be/9FQzA2gM0iE

山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年12月 トピックス】

◆定例幹部会

12月13日(土)、支部長、事務局長のほか、副支部長、監事、顧問が集い、定例幹部会を開催。東京支部の財務改善策を中心に今後の同窓会運営の方向性を固めた。

◆抱える課題

鳳陽会は山口の本部も、東京支部も、似通った問題を抱えている。①若手の未加入、①会費納入率の低迷に伴う財務状態の悪化、③そのための経費節減策の検討、④事務所の移転問題などがそれだ。

◆本部

本部が抱える問題と対応策の検討については、本年10月下旬に行われた理事会の模様を参加メンバーに報告。

財務改善策として、①会報「鳳陽」の発行頻度の検討、②理事会開催の効率化・web化、③全国総会の簡素化、④寄付講座の検証・簡素化などについて討議。

また、亀山にある本部事務所の吉田キャンパスへの移転も大学側や学生と緊密な接触を保つ上で喫緊の重要課題。

そのためには定款の変更が必要となるが、定款変更の議決を容易化・簡便化する代議員制度の導入を検討する。

◆東京支部

東京支部について、この1年間の活動状況を報告。

長州歴史ウォーク、日本寮歌祭、鳳陽ゴルフ会、ホームページの発信強化などを紹介。

こうした取り組みにより、これまで会費納入実績のないメンバーからの新規に会費や寄付を頂戴する機会が増えたことに厚く感謝。

しかし全体的にみると、会費納入率は25%と低迷しており、毎年100万円強の赤字が継続(基金残高は約800万円)。

◆赤字対策の切り札としての事務所移転

赤字解消に向けて、これまで人件費の削減を図ったほか、来年度から始まる本部からの支部支援金を考慮に入れても、約50万円の赤字が残る。

このため最大の費目になっている事務所家賃(毎月10万円=年120万円)の大幅削減を図るべく、賃料の安い事務所への移転を提案(注)。これにより、この先同窓会活動が持続可能な収支均衡化を図ることでメンバーの賛意を得た。

◆このほか、参加メンバーからは会報の発送方法の改善、総会開催会費の安価な会場への見直しなど、経費節減に向けて参考になる意見やアイデアも拝聴。

◆来年の東京支部総会は6月6日(第一土曜)12時から16時。

会場は本年度と同じアルカディア市ヶ谷(私学会館)。

参加メンバーに総会への協力を仰いだ。

(注)【追記・事務所移転】

立地に恵まれた三田の事務所は勉強会や懇親会、討議会場、他学部との意見交換会場、また上京学生の立ち寄り場所などに用いられてきた。

このため、三田からの事務所移転を回避すべく、他学部との統合事務所化、あるいは山口大学の東京事務所化、鳳陽会本部の出先化などの存続策を模索してきたが、万策尽き、移転を決断することとなった。

(事務局)

山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年12月 トピックス】

◆役所にも経済理論に精通した先輩方がおられる。

官庁エコノミストと呼ばれる方々だ。

官庁エコノミストといえば経済企画庁に逸材が揃っている。

都留重人、宮崎勇、大来佐武郎、金森久雄、香西泰、吉冨勝さんなどいずれも著名人だ。

私が接した方では香西泰(ゆたか)さんで、その時には東工大教授か、東洋英和教授になっておられ、顔色悪く体調がすぐれなかったところを研究会でご活躍頂いた。各方面からの評価がとても高い方だった。

最近の方では、まだ盛んに発信しておられるK・隆夫さんなどがおられる。

「隆夫」さん繋がりでいえば、建設省から経済企画庁に移られ、物価局長、調整局長を経て事務次官におなりになった赤羽隆夫氏もおられる。

新聞や雑誌にもよく寄稿されていた名物次官だった。

◆最近ではトランプ大統領が自国の貿易赤字解消に関税政策を多発しており、マスコミの話題となっている。

かつても「日米貿易摩擦」なるものがあった。

この時も、時に米国政権は自動車を中心とする日本の対米輸出攻勢、輸入面では日本の非関税障壁が問題となった時があった。

この時、ISバランス論から、米国の過剰消費で貯蓄不足こそが問題で、米国の主張は論拠がないとする本が出た。

そのタイトルは「日本は悪くない」。

そのものズバリの本で、説得力があった。

執筆者は下村治先生(旧大蔵)。

下村先輩は池田勇人首相の所得倍増計画のブレーンで、影響力のある官庁エコノミストだった。

多くの後輩から慕われていた。

◆また上司に経済企画庁出身のH・泰さんがいた。

ファーストネームは香西泰さんと同様、泰(ゆたか)さんだ。

フリードマンを尊敬するというエコノミストで、日銀でも活躍された。

H・泰さんはよく本を書いておられ、これまで100冊以上の本を出版されている。

一時は経済誌の巻頭言も良く引き受けて書いておられた。

毎日毎日、髪を振り乱して原稿と格闘しておられるのではないかと部屋を訪ねると、決まってパソコンの前で頬杖をついてマウスを動かしておられた姿しか記憶にない。

サッカーをはじめスポーツ観戦がお好きで、酒もお好きで愉快な酒だ。

どうしてあれだけ多くの本を書くことができたのか、謎だ。

いまでこそ「官庁エコノミスト」という言い方は死語になったようだが、数十年前の官庁エコノミストにはすごい方がいた。

(学23期kz)