山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年9月 トピックス】

岡山支部 岡山Bさんからの投稿

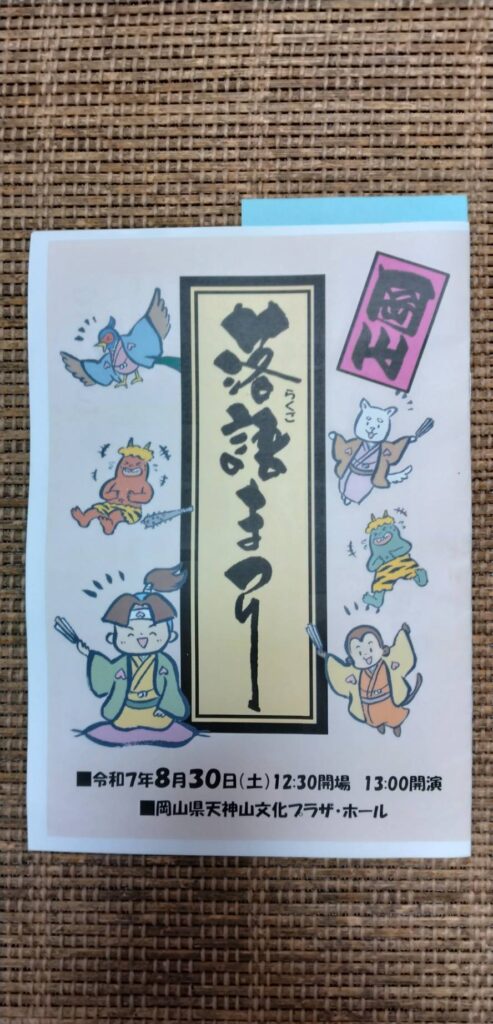

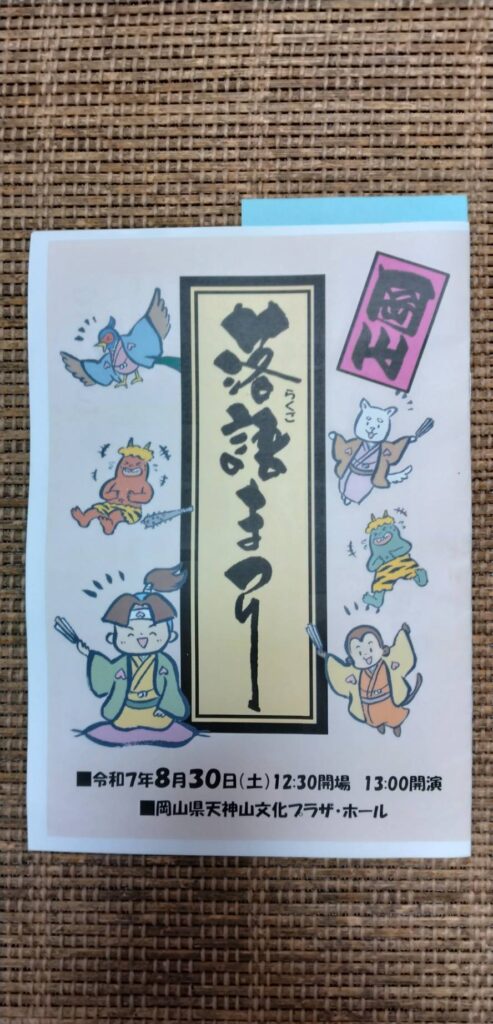

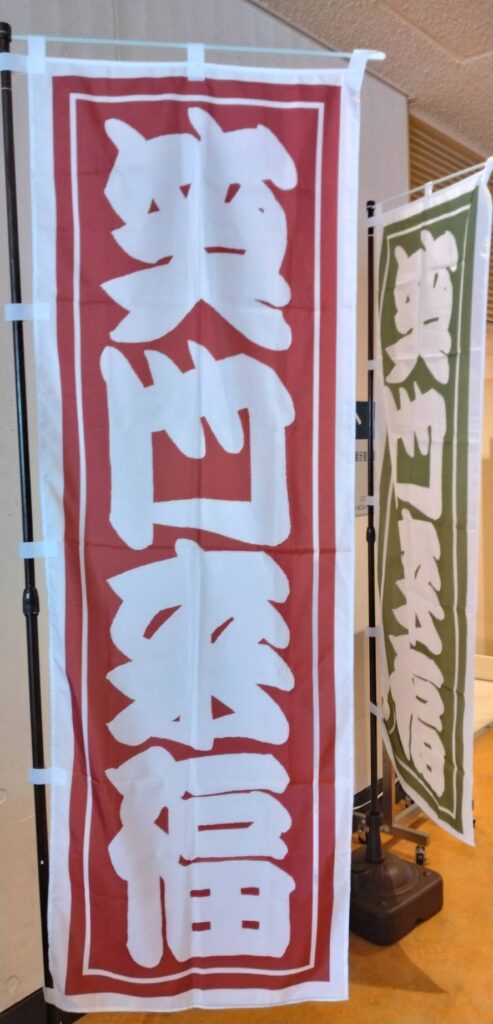

◆8月30日、31日と二日間にわたり、岡山の天神山プラザで「岡山 落語まつり」という初めてのイベントがあった。

初日は社会人、二日目は各地の大学生が参加する。

両日とも観客数は180人を優に超え、満員御礼、大盛況であったという。

初日は岡山大学の落研OBが中心になって開催されたもので、かなり本格的なものだ。

岡山大学は昔から、兵庫、大阪など上方の人の往来、また文化の交流も深い。それが影響してか、落語も上方落語を得意としているようだ。

◆会場となった建物「天神山プラザ」がある場所は、昭和20年の岡山空襲前までは、県庁の所在地であって、県にとっては由緒あるところだ。その建物はモダニズム建築で有名な前川國士が1962年に建てた旧称岡山県総合文化センターという事だから、その開催

には相応しい。

現役の岡山県庁の建築も前川國士による。偶々だが前川さんの誕生は1905年、今年は生誕120年と言う。(山口大経済学部建物にある”1905~”と同い年だ)

◆当日の出演者の中には、50年前、この会場で”卒業落語”をした人も出演されていた。

話のプロ・・・現役の地元のアナウンサー、公務員、半ば本業でやっている人もいる。

関西地区から岡山で学び、その後岡山で就職した人、また卒業以来、岡山を離れ、中四国の各地から来岡され、高座に上がっている。

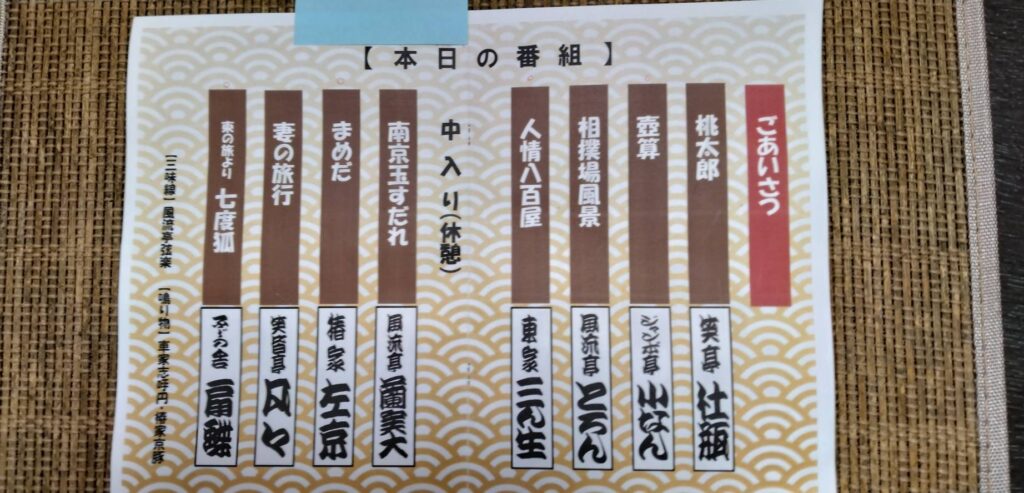

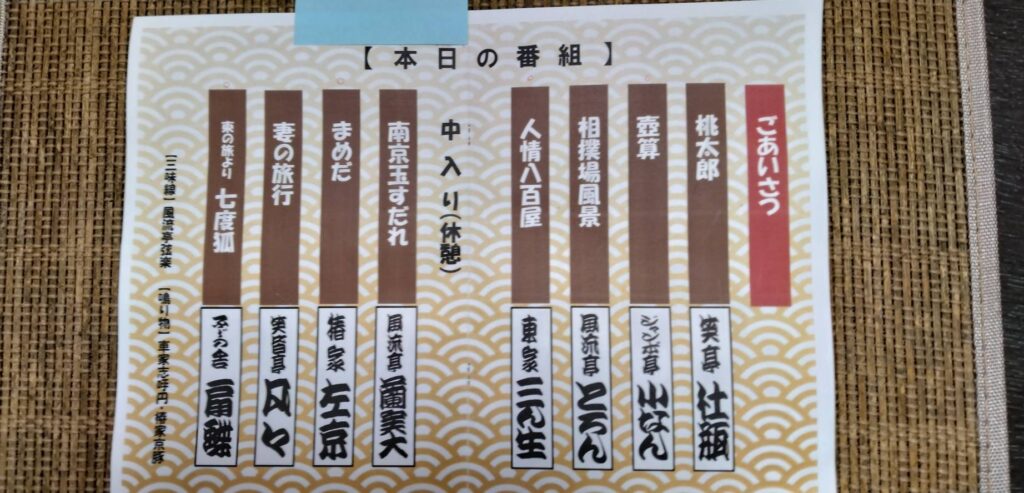

おろした噺のネタも所謂新作あり古典あり。

演目の中では、落とし噺は勿論、人情噺も含まれている。

古典としては「壺算」「人情八百屋」「まめだ」「七度狐」など。

寄席で落語や講談以外に上演される様々な演芸ものを総称で色物という。

「南京玉すだれ」などもあった。

笑いの波紋が広がる。笑いの雰囲気は浅草演芸ホールやら上野広小

路亭にも負けない!

(ただ、公的な施設なので、まずは綺麗、そして、食べ物や飲み物を戴きながらの視聴とはいかない。あの演芸ホールや何々亭の独特の雰囲気が好きだ。いや、あの雑踏のなかにこそ演芸の華が咲く気もする。)

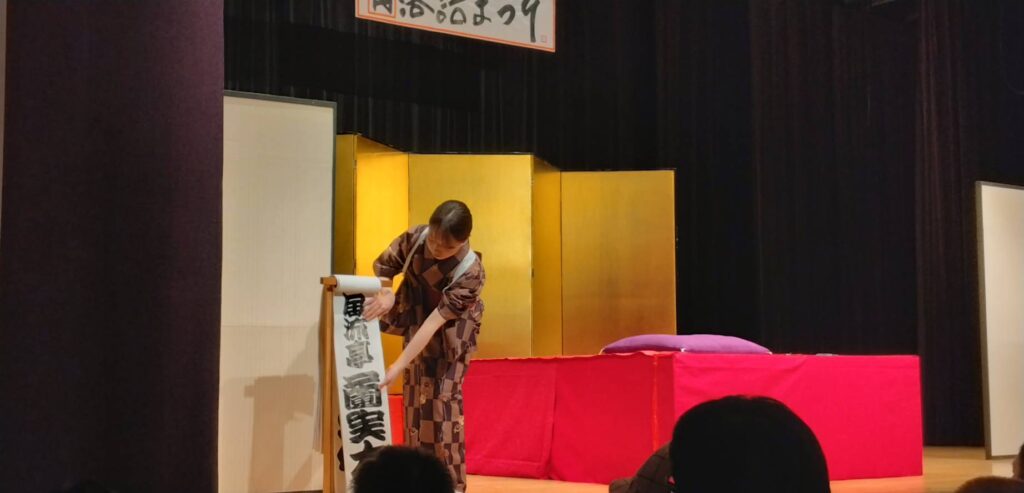

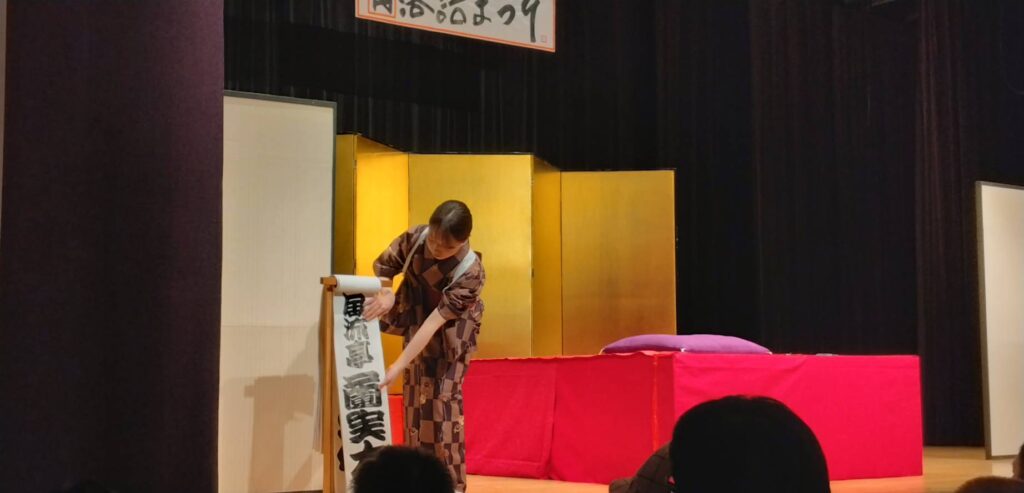

◆寄席の番組進行がスムーズに行くようにサポート、その潤滑油になるような役目の高座返しを担当するお茶子さん。その役割は現役の大学生の方が応援出場。(座布団を返し、四隅の房をぴんと伸ばす、お茶の入れ替え、見台の出し入れ、演目を書いた演題の見出し

(名ビラ)をめくる仕事。その所作はおっとりしていて丁寧)

学生当時高座へ共に上がっていた友・・・今は亡き友もあり、その人を明るく語り、またその持ちネタの小話なども披露していく姿もあった。筆者の年代になると、その状況には会場の笑いよりも別の思いも抱く年代となった。

◆ところで山大の落研(落語研究会)はどうだろうかとネットで検索してみる。

何やら10月18日、14時から木戸銭無料(カンパ制)。重要文化財の山門もある水の上町の洞春寺で開催されるという情報を見つけた。

そして、”今最も勢いのある落研の一つと言われている。

座布団置ける場所ならば どこへでも落語しにいきます。 365日・24時間ご依頼募集中‼”と紹介がある。

(学業は大丈夫か!?老婆心ながら・・・進級の塀の淵を歩いていたかもしれない筆者に心配される筋合いではない(笑)、もちろん!)

何やらコンビニのような様子で、お客さんに寄り添う形の高座が設けられているのかもしれない。大いにその内容に期待が寄せられる!

◆当時を振り返ってみて、学生時代、落研の存在自身を知っていたとしても決して足を運ぶ自分ではなかったような気がする。

その後社会人になって、10年ぐらいして自分は変わった。出張の飛行機の中で視聴するのは先ず「落語」となった。

地元で開催される寄席にも、東京出張時の土日を挟むときは浅草演芸ホールや上野広小路亭にも足を運んだ。

「人生で必要なことはすべて落語で学んだ」童門 冬二 (著)の本がある。

全てとまでは言い切れないが、経験の中で、学びが多いことを知っている。

時間とお暇のある方は、先ずは10月18日、14時、洞春寺にお運びあれ!!

そして、来年山大の落研(落語研究会)の方がこの会に参加されるようであれば、勿論最前列で熱烈歓迎だ!

(岡山B)