山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年7月 トピックス】

令和7年度山口七夕会年次総会・懇親会

◆令和7年度 山口七夕会年次総会が7月5日(土)10時30分~飯田橋のインテリジェントロビー・ルコであり、昨年に続き4回目の出席となりました。(2022年5月末入会)

◆総会第一部は議長役の秋草史幸会長の挨拶で始まり、令和6年度事業報告、令和7年度事業計画等の議事進行、会長・評議員・監査役の選任があり、本部役員・ふるさと山口本部役員紹介がありました。

(司会進行、藤井謙志本部長、申神正子本部長)

再選された秋草会長は私共が経済学部で経済史を受講した秋草実教授のご子息です。

第二部は山口市役所が担当され、新市庁舎となった伊藤和貴山口市長のご挨拶及び入江幸江市議会議長のご祝辞がありました。

山崎直和山口県東京事務所長の祝辞と続きました。

その後、山口七夕ふるさと大使の任命がありました。

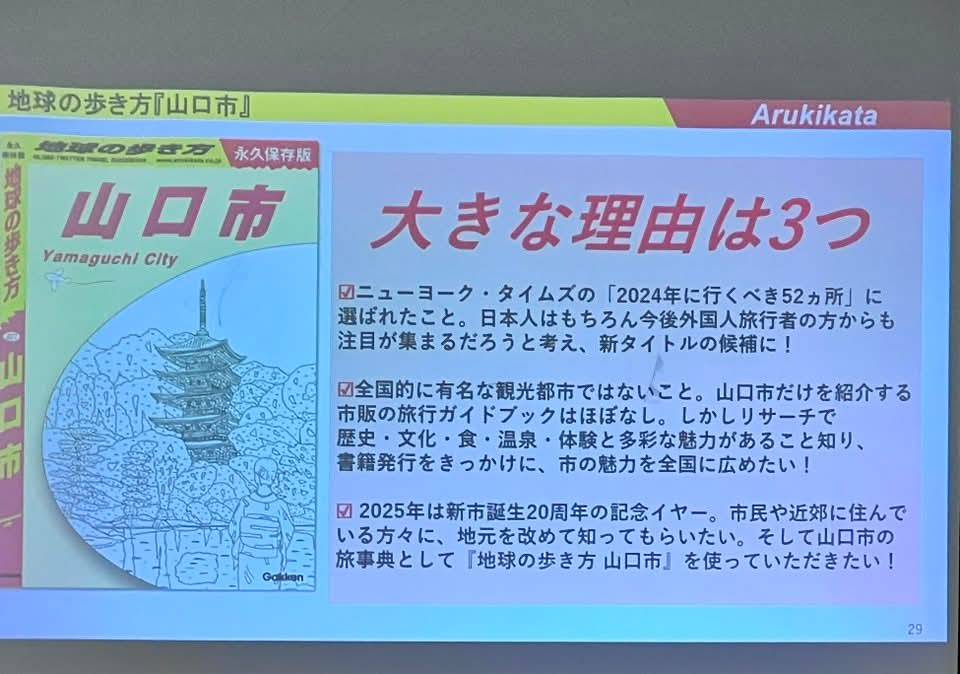

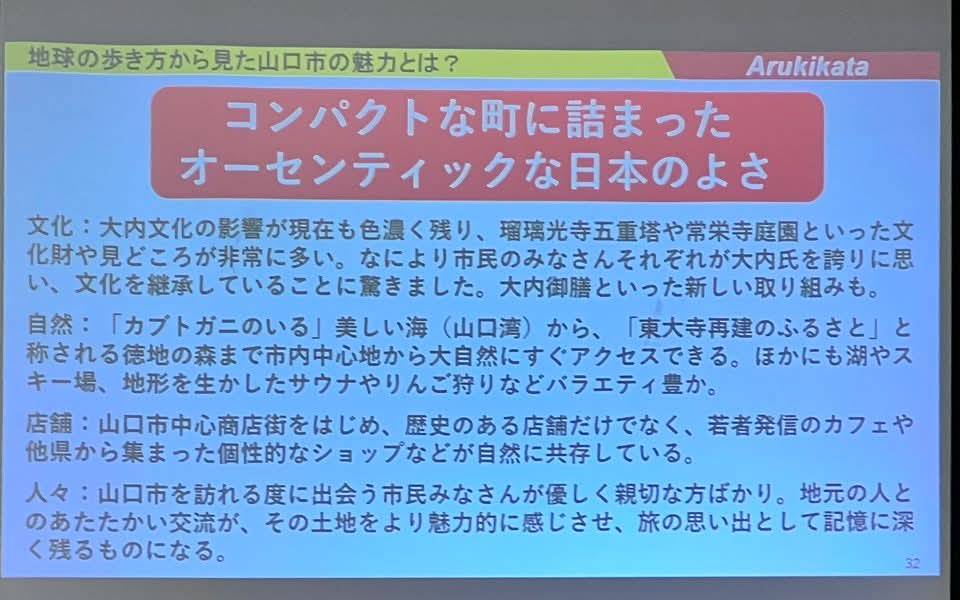

◆休憩を挟んで、株式会社地球の歩き方の由良暁世編集長による講演会「地球の歩き方 山口市」制作記念講演~地球の魅力の見つけ方~が50分間ありました。

地球の歩き方は1979年にダイヤモンド社グループで始まり、今年で46年になります。

2021年1月に学研グループに事業譲渡され、続けられています。

私も30代後半に香港・マカオ、台湾に旅行した時に其々、事前に購入しましたが、大変役立ちました。

旅行者目線で日本から現地に行き、日数をかけて取材されているとか。

編集長談として「地球の歩き方 山口市」は今年の10月9日販売予定で、山口市の人口は19万人ですが、1万5千冊の購入を予定しているとか。

山口七夕会に参加した会員には10冊購入した場合は当日特典として定価2千円の20%引きとのことで、1冊1,600円となりますが、私の方で10冊纏め買いしましたので、一報頂ければ実費でお分けします。

◆関 周幹事長の司会進行で昼食懇親会に移りました。

今回は同じテーブルとなった初対面の方5名の方と名刺交換し、お話をしました。

終盤、Facebookで友達になっていただいている某国会議員の秘書の方で、実家が山口市下竪小路出身で、学生生活は仙台で過ごされ、昨年盛り上がったN氏と再会することが出来ました。

参議院議員選挙の選挙期間に入っており、今回はいくら何でも出席されないと思っていましたので、吃驚でした。

律儀な某国会議員の配慮を感じました。

山口市ふるさと納税のご案内、おいでませ山口館“市町フェア”PRと続き、大変な盛り上がりの中、山口市総合政策部岡村萬利雄部長による中締めとなりました。

◆山口市幹部職員を含めて、多くの会員の方が出席され、盛り沢山の趣向を凝らした企画の数々に首都圏から山口市を応援する弾みになりそうです。

私は大学時代に5年間在籍しただけの山口市ですが、山口七夕会に入会させて頂き、こうして交流会やイベントに出させて貰うだけでも誇りに感じ嬉しいです。

(学22期 Y・Y)(会社法、永倉ゼミ)

※コメントを宜しくお願いします。

①トピックス末尾の「コメントを残す」欄から。

あるいは

②私のメールアドレスへ

0rb6672r388367t@ezweb.ne.jp

③携帯番号090ー4446ー1554