山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2024年10月 トピックス】

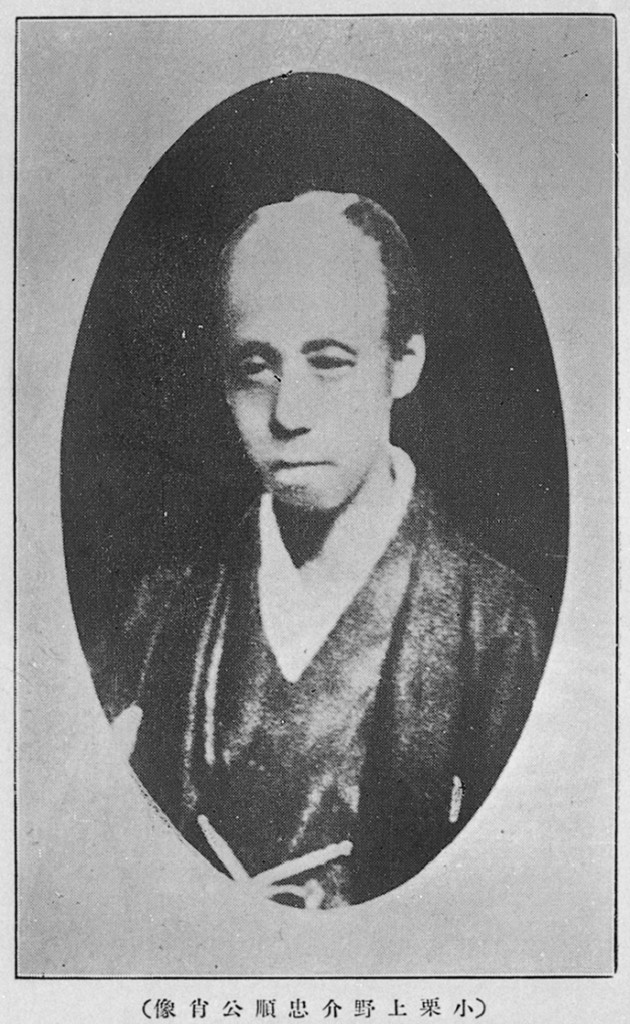

幕末ものを読んでいると、幕臣・小栗忠順(ただまさ)の名前をよく目にする。

岸谷五郎が主役の小栗役を演じたテレビ放映もあった。

放映したのはNHK。20年前の話だ。

小栗が着手した事業は多岐にわたり、日本の夜明けに貢献した優秀な幕臣であった。

大隈重信が述べた「我々の行っている近代化は小栗上野介の模倣に過ぎない」とする小栗への賛辞は有名で、司馬遼太郎にも「明治の父の一人」と呼ばせた人物だ。

こうした小栗も、しばらく陽の目を見ることがなかった。

明治新政府へ徹底抗戦・主戦論を唱えたために「反政府の逆賊」とされ、GHQからは「横須賀軍港を作った軍国主義者」とのレッテルを貼られたのだ。

小栗が認知され始めたのは、第二次大戦の敗戦によって明治以来の教育が途絶え、それまでの歴史観の見直しが進んだことによるのだろう。

◆渡米

遺る写真をみると、小柄で貧弱そうな身体つきだ。

しかし、若い頃は文武両道に抜きん出ていたという。

小栗を一躍有名にしたのは井伊直弼に認められて日米修好通商条約の批准で遣米使節の目付役に抜擢、「万延遣米使節団」としてポーハタン号でサンフランシスコに向かった時だ。

当時33歳。

この時随行した練習船・咸臨丸の艦長が同い年の勝海舟だ。

米国では金の海外流出を阻止するため、金銀交換比率を変更する通貨交渉を、論理に基づいて粘り強く行い、是正することに成功する。

現地紙の小栗評は「小柄だが、生き生きとした、表情豊かな紳士である。威厳と、知性と、信念と、そして情愛の深さとが、不思議にまざりあっている。・・・(小栗は)使節団の中心である。なにごとも、彼の同意がなければ決定できない。彼のからだのすみずみに、秋霜の厳しさがみなぎっている」としている。

◆能吏

小栗は米国での要務を終え、大西洋周りで世界一周し日本に戻る。

戻った小栗は外国、勘定、江戸町、歩兵、陸軍、軍艦、海軍の各奉行に任ぜられ、幕府の要職にあった8年間は遣米使節時の見聞を活かして、横須賀造船所の建設、滝野川反射炉での大砲製造、郵便制度導入、鉄道建設、新聞発行、ガス灯の設置など、多方面に活躍した。

また、国の形として、藩を廃止し、郡を設け、その下に県を置くとし、県を集めた道州制の下での中央集権国家の青写真も描いていた。

◆ネジ一本

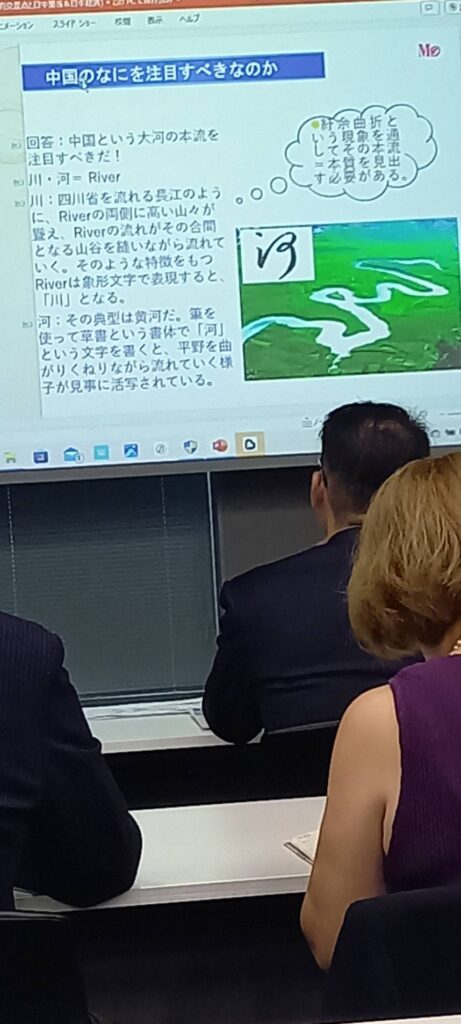

米国ではワシントン近郊で海軍の造船所を視察している。ここでは造船所とはいえ、大砲、銃、帆船用ロープまで船に必要なものはすべて「自前」で生産しており、鉄も切断、圧延、屈曲、切などの作業を蒸気機関の工作機を用い、わずか少人数で効率的に作業する様子を目の当たりにした。そこで作っていたネジを持ち帰っている。

小栗にとっては日本も今後工業近代化を成し遂げるシンボリックな糸口に映ったのだろう。

【文末の写真参照】

◆技術はフランスから

小栗は開国しつつ国力を付けて外国列強と伍すべきとの考えを持っていた。

しかし手元には、近代技術を身に着けた技術者がいない。

そこで、幼少からの気の合う友人で幕末きっての国際派で外国奉行の栗本鋤雲(じょうん)に相談する。

栗本は対フランスの外交官として活躍していたフランス通だ。

そこで小栗は栗本から技術的な指南を仰ぐことのできる相手を見つける。

栗本はフランスの駐日公使・ロッシュと近い。

こうして薩長に近づくイギリスに対抗するように、幕府側ではフランスのロッシュとの間でフランス語学校の創設、フランス式軍隊の導入を決め、また、横須賀造船所にはフランス人のヴェルニー氏を責任者に据えた横須賀製鉄所の建設に向かう。

横須賀造船所は明治以降も日本の富国強兵に大いに貢献することとなった。

◆東郷平八郎の礼

東郷平八郎は横須賀製鉄所で船の修復をして海戦に臨み、日露戦争に勝った。

その東郷は日露戦7年後の明治45年(1912年)に、小栗家の親族に対し戦勝の礼を述べている。

またその横須賀造船所に近代的な就業規則や年功給与体系などを導入している。

このように小栗はハード面、ソフト面で近代化を進めたのであり、確かに「日本の近代化の基を作った」優秀な能吏であった。

(学23期kz)

小栗が米国から持ち帰ったネジ 群馬・高崎市東善寺保管

小栗が米国から持ち帰ったネジ 群馬・高崎市東善寺保管