山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2026年1月 トピックス】

◆レヴィ・ストロースの気付き

ベルギー生まれでパリ育ち、サルトルの実存主義を超えたともされる構造主義の泰斗で文化人類学者のレヴィ・ストロース。

レヴィ・ストロースは世界中の神話を読み解き、その中で日本の文化を、精緻で美しく、矛盾を抱きながらも調和を保ち続け、最も謎めいた、世界の美しい例外と位置付けた。

◆日本の特徴・・・

外国から文化や、思想・宗教が入ってきたとき、どうなるか。

通常は排外的な態度をとるか、あるいは逆に自国の文化や思想宗教を捨て去ることになる。

しかし、レヴィ・ストロースは、日本は例外だとした。

日本では外来の論理的なものも、非論理的なものも、そのままの形ではなく、自分の中で咀嚼、また自己流に解釈し直し、異なるものを己の中に取り込むという柔軟性がある。このために、むやみな対立をもたらさず、異質なものを調和的に取り込む。これが日本人の「知恵」だとした。

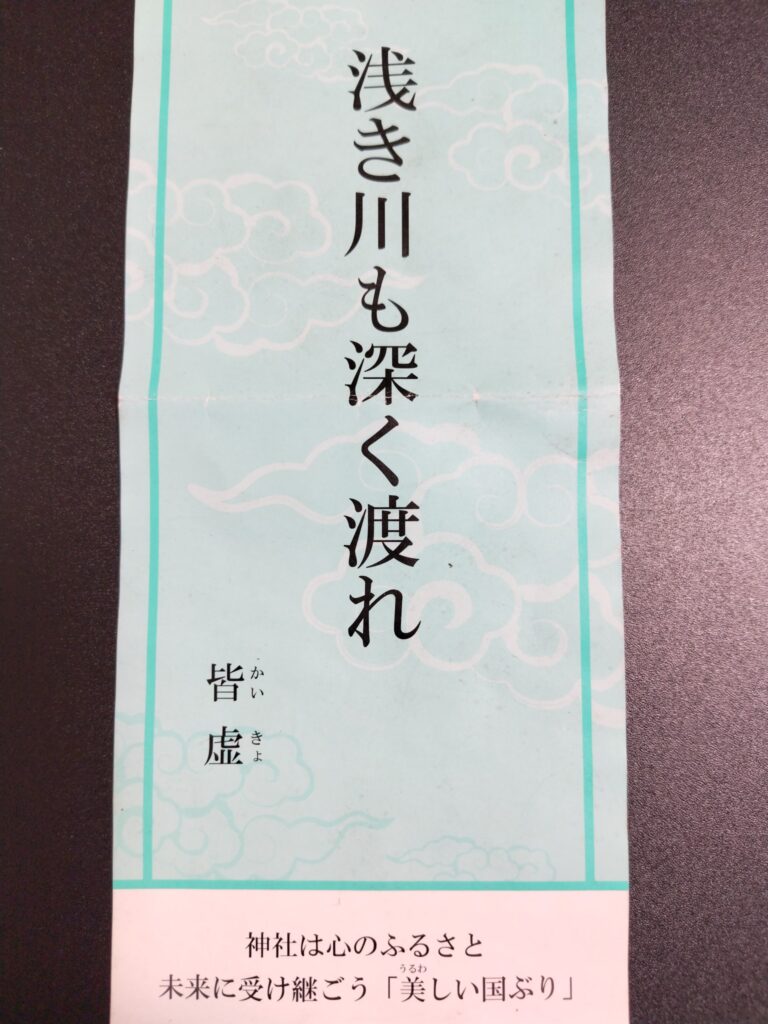

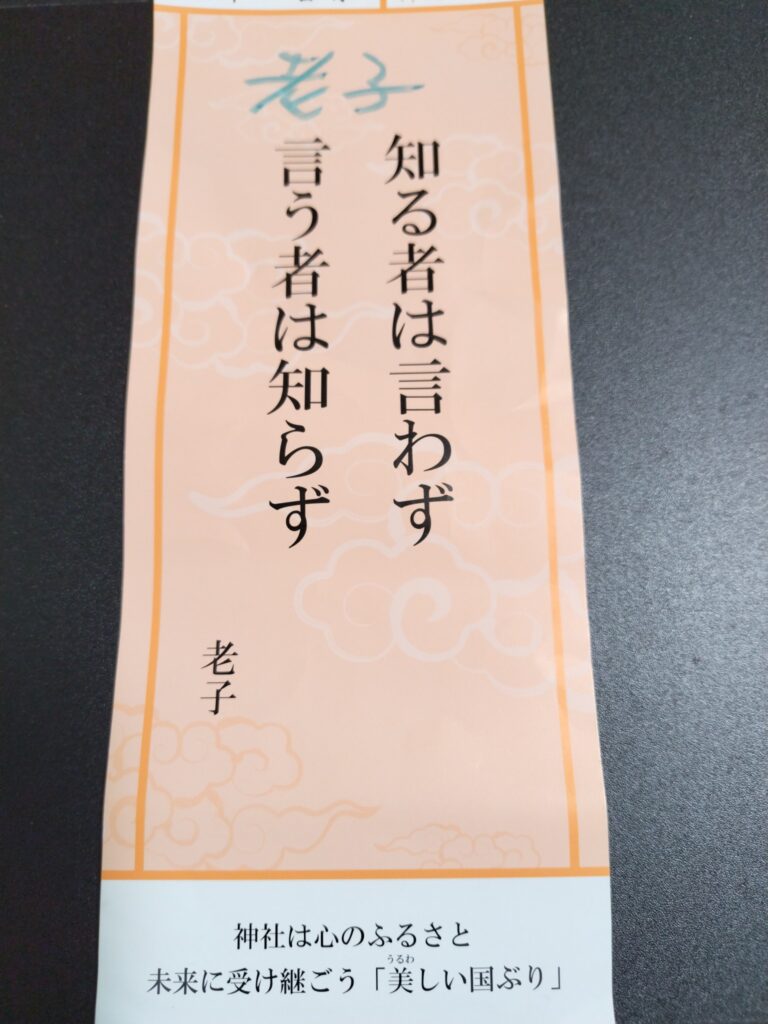

◆矛盾を矛盾のままに

こうした「日本流」は、鋭い論理的一貫性、矛盾のない直線的で統一的な解釈、他を威圧する態度、自身に満ちた正義とは相いれない。

むしろこれとは逆だ。

すなわち曖昧さ、情緒的な非論理性、控え目な態度、「場の空気を読む」態度などが溢れている。

こうした日本人の態度や性格は言葉になって現れる。

「日本語」だ。

すなわち動詞が最後に来る日本語の構造。

論理性よりも相手に配意したレトリックの多さ。

直線的ではなく婉曲的な表現の巧みさ。

こうした日本語の表現は、他者との争いを回避し、調和的な併存を目指すことに役立っているとは言えないか。

これが矛盾を矛盾のまま己の中に調和的に取り込み、そうすることで「争いを最小限に抑える」効果があるようだ。

◆戦後80年、冷戦終結後30有余年

1990年に東西冷戦が終わった。

民主主義勢力が勝利し、一直線で民主主義が開花、真に平和な時代が到来するかと思いきや、「東側」の権威主義国が生き残り軍事的な圧迫を強める一方で、民主主義国の代表選手だった米国が変質し、むしろ世界で紛争が増えている。

また、その米国内では、政府自ら多様性(DE&I)の否定にも向かっている。

◆世界が日本に求め、日本が貢献できるもの

戦後80年。

日本が世界から注目されることがあるとすれば、レヴィ・ストロースが気付いた日本の文化的、思想的な面かもしれない。

すなわち、異質なものも排除せず、咀嚼し、解釈し直して己の中で調和的に取り入れること。

相手を殺さず、自分も否定せず、共生の道を模索する。

分断、差別、対立を招くことなく、争いを避ける途。

白・黒の明確な勝ち負けることなく、優劣をつけることなく、ファジーで曖昧だが一段階高い次元で、互いを尊重し、互いと共生する在り方。

西や東の諸国から日本を訪れるインバウンドのみなさん、ここに注目してほしい。

日本の「食」や「匠の技」、品質に優れ、アイデア豊富な「モノ」も結構だけど・・・

(学23期kz)