山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年12月 トピックス】

先日の長州歴史ウォーク。

参加して、新たな繫がりが一つ見付かった。

◆長崎大・Kさんと休憩ランチ

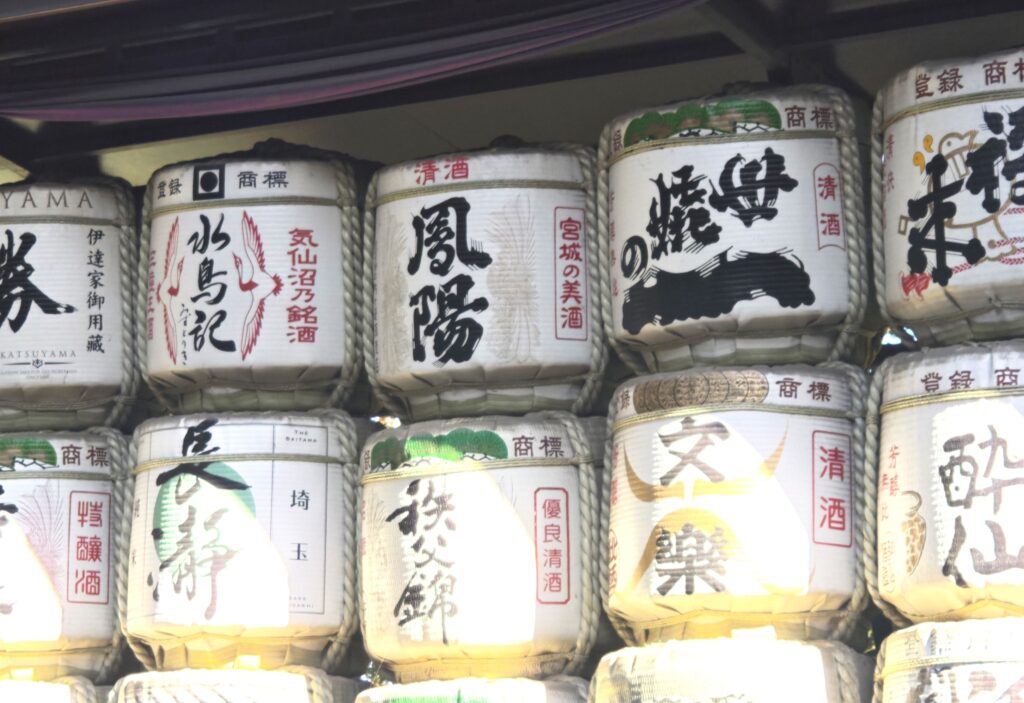

明治神宮に続き、東郷神社と廻ったあと、昼食休憩に。

たまたま傍におられた方と昼食を共にすることとなった。

瓊林会(長崎大・経の同窓会)東京支部長のKさんだ。

Kさんは毎年歴史ウォークに参加しておられる。

Kさんが就職されたのは大手証券会社の岡●証券。

大分・国東高校出身で、会社では役員を務められた。

◆「イチムラ」先輩

岡●証券といえば、私の学生時代、2年上に市村さんという経済の先輩がおられた(48年卒、21期生)。

私の高校生の同級生二人(いずれも経済)が、大村益次郎が一時寝泊まりしていた普門寺横の下宿に住んでおり、私もよく遊びに行っていた。

市村先輩もその同じ下宿の住人。麻雀がお好きな先輩で、同期生と、また後輩とよく卓を囲んでおられた。

私も時々仲間に入れてもらい、麻雀のご指導をいただいたことがある。

負けると機嫌が斜めにおなりになる、いわば「正直な気性」をお持ちの先輩だった。

以前、Kさんに御社に在籍された「イチムラ」先輩をご存じか伺ったことがある。

その時にはたしか、「思い当たらない」というような返事だった。

◆Kさんから届いたメール

今回、歴史ウォークに参加されたKさんからメールが届いた。

要旨は以下の通り

・明治神宮への参拝は、入社した翌年の初詣以来のこと

・当時、会社の寮には60名の寮生がいたが、年末には先輩とKさんの二人だけで越年

・その先輩の名は市村さん。昭和48年に山大経済を卒業された8歳上の先輩だ

・当時はコンビニもなく、空いている商店もない。このため食材を買い込み先輩が電熱コンロで料理してくれ、二人だけで年を越した

・明けて正月に、市村先輩から「明治神宮へ初詣に行こう」との声が掛かる。

今回の明治神宮参拝はその時以来

・市村さんは会社の先輩で、山口大学経済学部卒。山口大学経済学部との大変強い縁を改めて感じた

との由

・・・昭和48年卒。まだ「団塊の世代」が抜けきらない時。

この年には東大入試がなかった年でもある。

受験もそうだが、就職も大変な時だった世代だったのだろう・・・

◆市村先輩、今はいずこに

Kさんに市村先輩の消息を訊ねてみた。

Kさん曰く

「会社を定年退職され、郷里の岩国に戻られました」と。

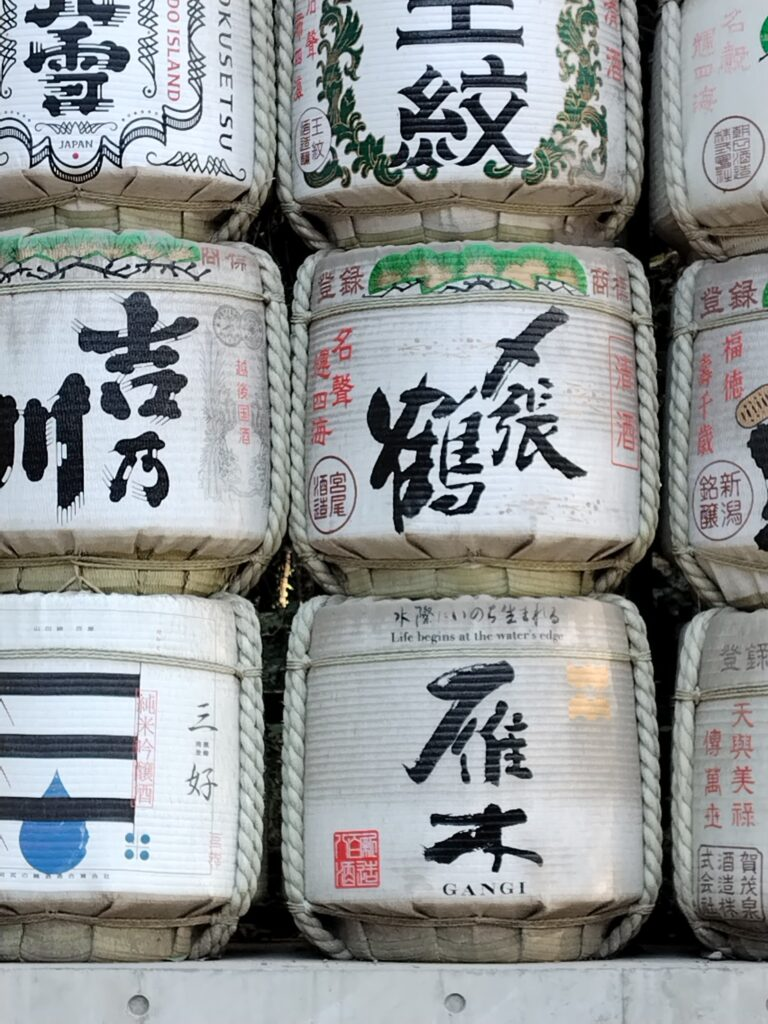

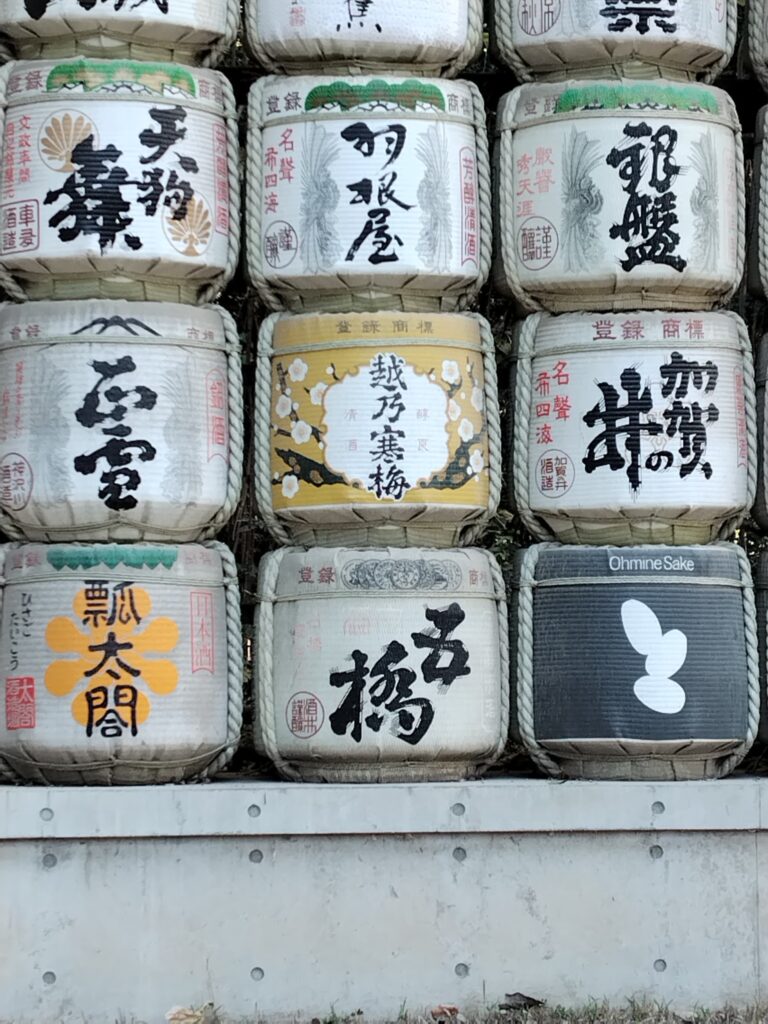

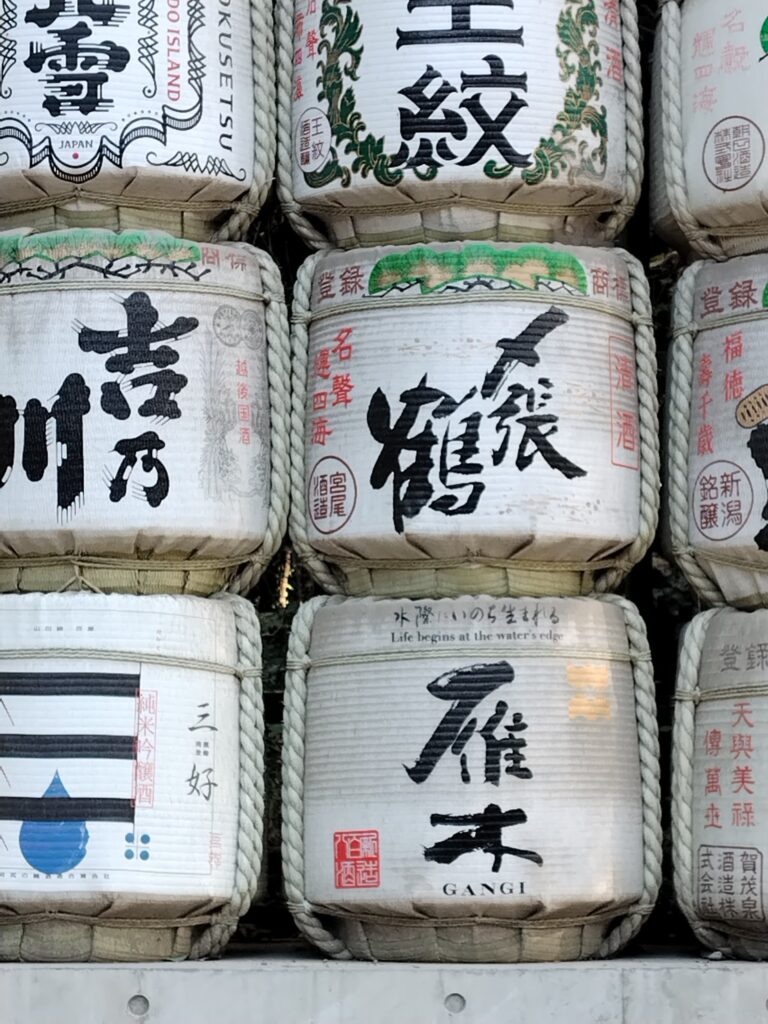

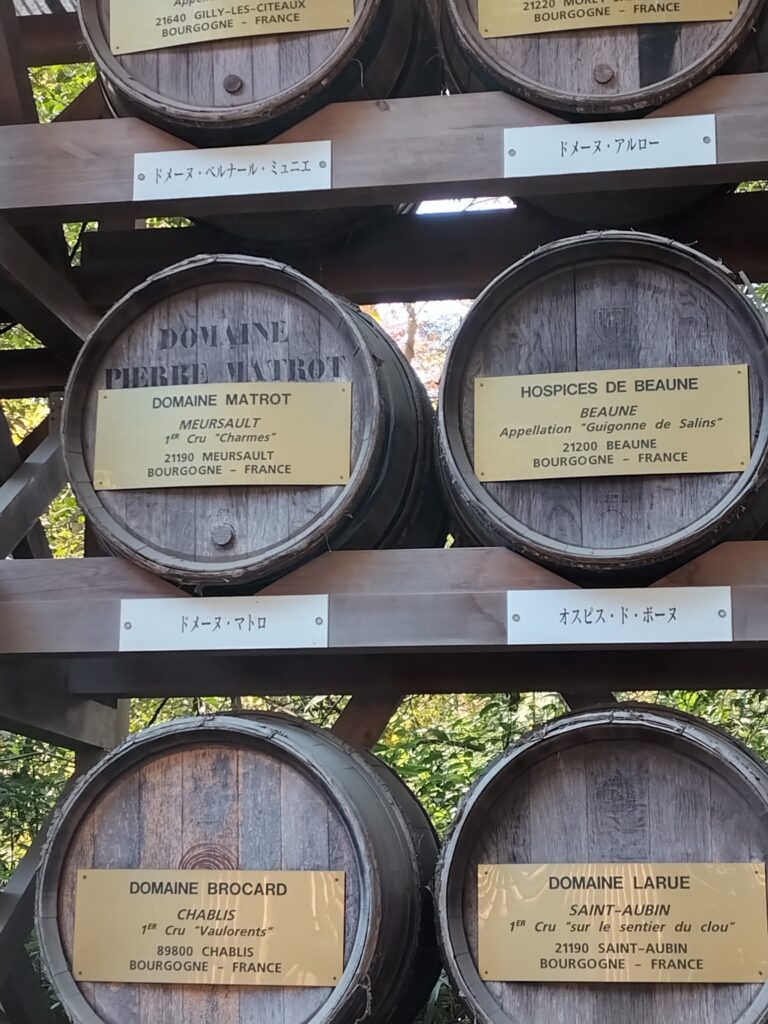

岩国といえば明治神宮へ酒樽を奉献された銘酒「雁木」の八百新酒造も岩国だった。

目に見えないだけで、いろいろな筋で、また意外な形で繋がっているのが分かってくる。

知れば知るほど、話せば話すほど・・・Small Worldであることが分かってくる。

(学23期kz)