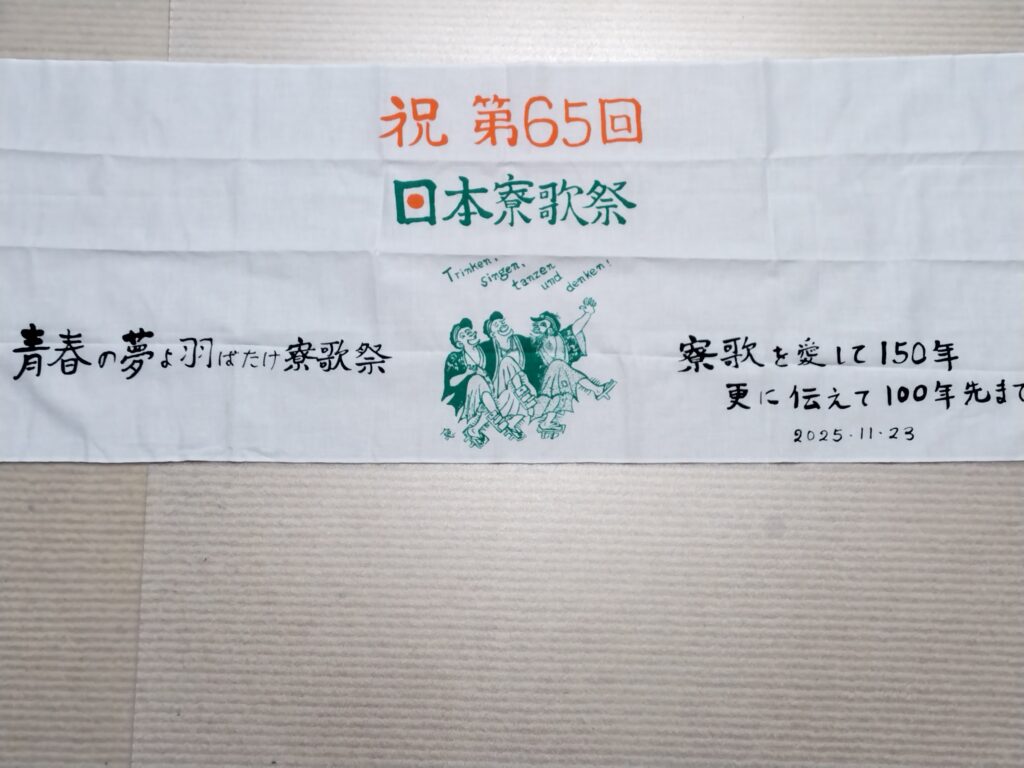

山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2025年11月 トピックス】

ロンドンに留学するまでの4年余りの間に6度の引っ越し。

そのうち、第3旧居(水前寺)と第5旧居(坪井)を訪問した。

◆第3旧居停邸訪問

水前寺公園のすぐ近くにある・・・

インターネットネット検索ではそのようにヒットするが、たどり着くまでは手こずった。

友人の車で出かけたが、熊本で影が薄い漱石らしく、友人も旧居を訪ねたことがないという。

観光名所にもなっておらず、旧居への道順を示す標識も出ていない。

そばには熊本洋学校教師で熊本の若者教育の近代化に貢献したジェーンズ氏の洋風邸宅があったところのすぐ横にあると出ていたが・・・。

残念ながらジェーンズ邸は2016年の熊本地震で倒壊したため、2023年に移築され、現在は更地になっていた。

夏目邸を発見。

夏目邸は木造平屋で、敷地は広い。

玄関の横には大きな団栗の樹があり、ところ狭しと団栗の実が落ちていた。

最近、熊の話題に事欠かないが、熊が見たらさぞ喜びそうな光景だ。

しかし、残念ながら「熊本」という割に、熊本には熊はいない。

「くまもん」はいるが。

◆第5旧居邸訪問

漱石は5番目の居宅で最も長く暮らしており、「熊本にいた間、住んだ中でいちばんいい家だった」としている。

漱石31歳の夏のこと、妻・鏡子が身ごもったからか、ヒステリーがおさまったようで、この居宅に引っ越し、翌年には長女・筆子が誕生している。

この館内には当時の資料や写真が展示されていた。

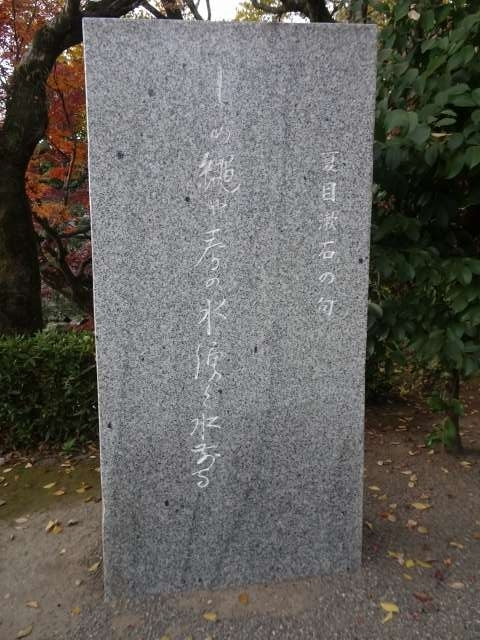

庭も整備されており、漱石が詠んだ句碑も立っている。

◆エピソード

館内の資料を眺めると、いくつかのささやかな発見があった。

①<日本人で最初にピンポンをした漱石>

ロンドンに留学していたころの話

当時は在ロンドン・ブレット家に下宿していた。

当時18歳のイザベル・ロバート女史も同家に下宿しており、明治34(1901)年3月28日の夜、漱石はとある晩餐会を断り、イザベル女史と「ピンポン」に興じた。

当時は屋内でできる「テーブルテニス」として英国貴族の間で親しまれており、日本で最初に卓球をしたのは漱石ということになっているそうだ。

②<帝大出の高給取り>

帝大の先生は給料が高い。

熊本時代の給与は月100円。気に入っていた大きな庭付きの5番目の旧居の家賃が7円50銭だ。

漱石の松山中学時代の給与を見てみると・・・

校長 住田昇60円(高等師範卒)

教頭 横地石太郎80円(東京帝大・理学部卒)・・・後の山口高商第3代校長

教諭 西川仲太郎40円 英語

助教諭 弘中又一 20円 数学と英語

嘱託教員 夏目金之助80円(東京帝大・文学部英文科卒)

帝大卒の給料は別格だ。

③<ボート部の部長>

明治29年(29歳当時)7月に五高の教授となる。

教えていた教科は英語。

課外では短艇部(ボート部)の部長をしていた。

学生たちが海軍から払い下げられたボートを佐世保に取りに行った帰りに飲食し、大金を使い込んでしまったが、漱石は愚痴を言わず、ポンと代金を払ったという。太っ腹で潔い。

しかし、これに懲りたか、同時に部長も辞任したそうだ。

④<教員総代>

翌明治30年に行われた五高開校記念式典では教員総代として祝辞を述べており、五高教員の間でも若いながら教員の代表格として信頼を得ていたようだ。

(学23期kz)