山口大学経済学部同窓会

鳳陽会東京支部

【2024年 9月トピックス】

◆学びに謙虚な欧米

将来のより大きな幸福。

これが社会を変えていく力になる。

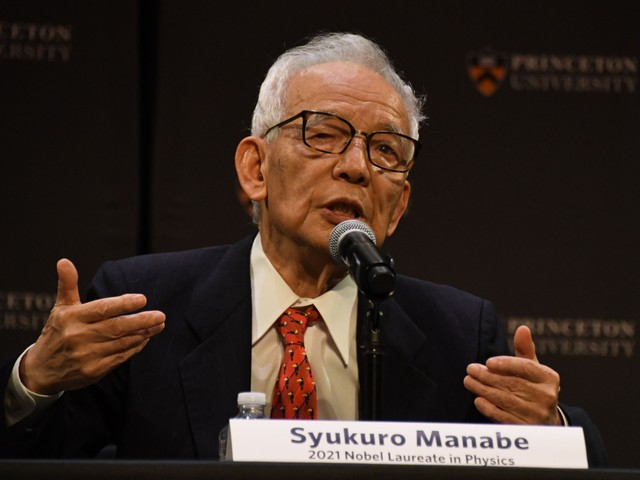

気候変動予測でノーベル物理学賞を受賞したプリンストン大・真鍋淑郎教授が語った以下の言葉がある。

「仲間と議論し、相手の意見の良いところを素直に取り入れる。ライバルの研究が最も参考になる。」

また「仲間とのディスアグリーメント(意見の相違)から学ぶ。そして自分の意見がなぜ正しいか立証に向かう。このためにはどんな研究をしなければならないか。論争したお互いが学ぶ。」

このように、一回限りの議論の勝ち負けにとどまらず、意見の違いを発展的に学び合う。

◆日本ではかつて、小宮隆太郎と森嶋道夫の論争があった。

この論争も森嶋の「日本没落論」が契機となったが、総じて日本の学界では縄張りを超えた議論をしないようだ。

他人の縄張りは荒らさない。

縄張りを超えて論争をしない。

なぜか。

自分の縄張りを荒らされたくないからだ。

しかしこれは小市民的で了見が狭い。

変なところで「和をもって尊しと為す」が出てくる日本。

◆オール5を目指す教育では世界に届かない

最近、地球環境の変化もさることながら、経済を取り巻く環境、したがって事業を取り巻く環境も変化が加速度的に激しくなっている感がある。

こうした環境激変の時に、どのような若者を育てるべきか。

これまでのように、同質の若者を育てることに重点を置いた教育では未来を拓くことが難しくなっている。

◆ダブルメジャー

会社に入ってからも、教育と同じように、ダブルメジャー、トリプルメジャーを作る。

総合職と今はやりの専門職(ジョブ型)の中間だ。

◆新たな方式を積極的に取り入れる欧米

日本は細かいことを、過去の事例に照らしながら、また失敗を回避しながら完成品に近づけていく。下から上へ。

欧米は課題に積極的に挑戦し、いろいろな取り組みの中でグローバルスタンダードを作りに掛かる。上から下へ。

細部は雑でも逞しく問題解決に向かおうとする。

この逞しさが日本に欠けているように思われる。

◆受験エリートはノブレス・オブリージュが低いといわれている。日本は島国で海外との交流が得意ではない。

米国は世界各国・地域から人が流入してくるので逞しくならざるを得ないのかもしれない。

変化も早い。それに対応する動きも早いのだ。

変化の激しい世のかなでは、こうでなくては生き延びていくのが難しい。

つづく

(学23期kz)