山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部

【2022年11月トピックス】

◆観光資源としての山口の史跡

山口での町おこしイベントに参加し、ついでに史跡巡りをしてみた。

学生時代といえば、学業はさることながら諸事に熱中しており、街中に残る史跡は私の目に映らなかった。

史跡の多く残る長州・山口。

ここ数年、県や市では史跡にスポットライトを当てた観光客誘致に本腰を入れているようで、市民もボランティアのガイドなどの活動を通して、歴史が凝縮された街・山口のPRに努めている。

◆観光コース

私のような「足のない」県外から観光客が史跡巡りをする際に、便宜が図られていることはありがたい。

例えばJR山口駅に着き、観光案内所で500円の「観光周遊1日乗車券」を買えば、コミュニティバスと周遊タクシーが1日乗り放題で使えるのだ。ただし、秋の観光シーズンの9~11月の土日祝のみではあるが。

JR山口駅から1時間に1本コミュニティバスに乗れば、史跡巡りのベースポイントである香山公園・瑠璃光寺五重塔までの間、車内でボランティアガイドの説明が付く。

五重塔前に着くと、付近の史跡のスポット巡りをガイドしてくれる。

また、五重塔を見た後では常栄寺雪舟庭が見てみたいものだ。そういう場合は、30分間隔で走っている周遊タクシーが購入済みの「1日乗車券で」利用でき、雪舟亭を見た後は山口駅、湯田温泉まで行けるコミュニティバスの停留所がある八坂神社近くの菜香亭まで運んでくれる。

一時は観光タクシーを半日借り上げて史跡巡りをしようかとも検討していた私にとって、格安で使えるこうした周遊乗車券が大変ありがたい。

◆優れ者ガイドさんとの出会い

史跡巡りをしたいが、史跡をただ観て回るだけでは薄っぺらな観光地巡りにしかならないと考え、史跡に詳しい方のガイドをお願いしたいと思い立った。

ウェブ検索したところ「維新策源地ウォーク」というガイド付き観光コース(有料)があることを見つけた。

事前に申し込む際に、私の興味あるスポットを伝え、申し込んだ。

有料といっても一人500円だ。

二人以上の観光客から引き合いがあればガイド成立となるが、私一人だったため、千円を払うことでガイド案内成立となった。

当日私をガイドしてくれたのが古谷眞之助氏(昭和52年・山大経済卒)で、どうやら「やまぐち萩往還語り部の会」の重鎮のようだ。

今から思えば、案内を申し込む際に山口大学の学祖「上田鳳陽」先生にも詳しい方とお願いしたので、大学同窓の方を当てて頂いたようだ。

この古谷さん、山大ワンゲル部OBの会長を務めていたという。

また著名人が山口を訪ねる際、地元の史跡を紹介する役として抜擢され、テレビにも何度か出演したというちょっとした有名人だ。

また古谷さんは多才で、40を過ぎてグライダーの魅力にはまり、操縦免許を取得しているほか、歴史ものの著作物も多い。

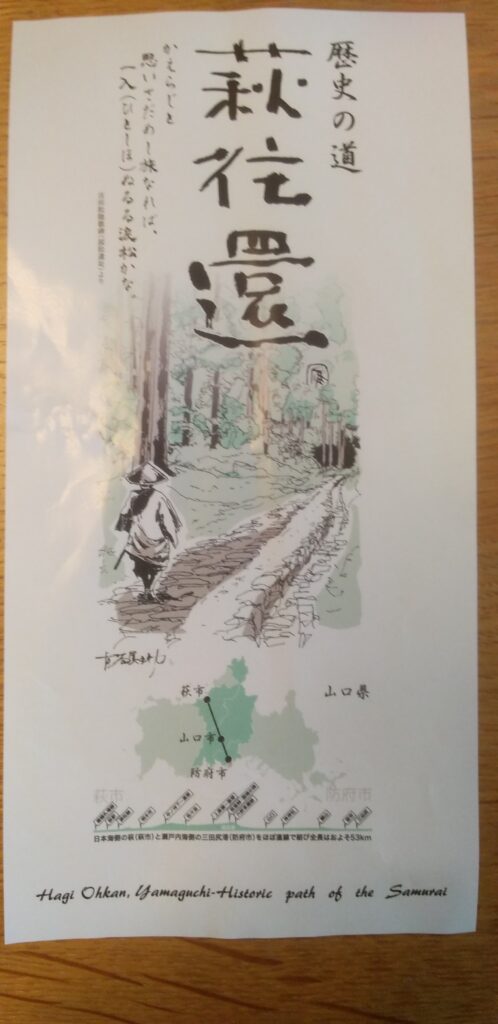

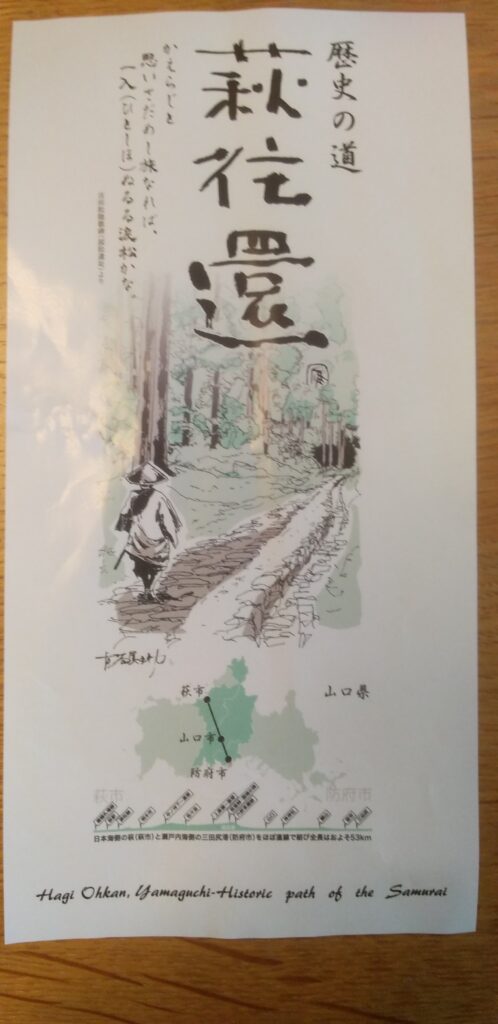

また、萩往還をガイドした際の風景をイラスト画にしている。

古谷さんのイラスト画はウェブで検索するとみることができ、構図といい、筆使いといい、色使いといい、立派なもので、弟子入りしたいくらいだ。

古谷氏から丁寧な解説付きの史跡巡りを終えた後、帰り際に書籍のお土産まで頂いた。

彼のグライダーについて書かれた分厚い著作物、私が興味を持っている山口十境詩の解説本や絵写真だ。

それにもう一つ。

彼が描いたオリジナルのイラスト画が入った手ぬぐいが添えられていた。

自宅に戻り、古谷さんから頂いた手ぬぐいを私の部屋の中に広げ、毎日眺めている(文末写真参照)。

それは萩往還を一人往く武士(もののふ)の後姿が描かれたイラスト画で、松陰江戸送りの際の「涙松の詩」が書き添えられている。

「かえらじと 思いさだめし 旅なれば 一入(ひとしほ)ぬるる 涙松かな」

益々のご活躍を祈念したい。

(学23期kz)

山口大学経済学部同窓会 鳳陽会東京支部

★SNSに登録していただき、フォローをお願い致します。